| HOME |

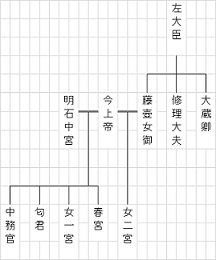

源氏物語 目次 | あらすじ 章立て 登場人物 | 宿木系図pdf |

|---|

| 原文 | 現代文 |

|---|

| 49.1 藤壺女御と女二の宮 | 〇 |

|

そのころ、藤壺と聞こゆるは、故左大臣殿の女御になむおはしける。まだ春宮と聞こえさせし時、人より先に参りたまひにしかば、睦ましくあはれなる方の御思ひは、ことにものしたまふめれど、そのしるしと見ゆるふしもなくて年経たまふに、中宮には、宮たちさへあまた、ここら大人びたまふめるに、さやうのこともすくなくて、ただ女宮一所をぞ持ちたてまつりたまへりける。

わがいと口惜しく、人におされたてまつりぬる宿世、嘆かしくおぼゆる代はりに、「この宮をだに、いかで行く末の心も慰むばかりにて見たてまつらむ」と、かしづききこえたまふことおろかならず。御容貌もいとをかしくおはすれば、帝もらうたきものに思ひきこえさせたまへり。 女一の宮を、世にたぐひなきものにかしづききこえさせたまふに、おほかたの世のおぼえこそ及ぶべうもあらね、うちうちの御ありさまは、をさをさ劣らず。父大臣の御勢ひ、厳しかりし名残、いたく衰へねば、ことに心もとなきことなどなくて、さぶらふ人びとのなり姿よりはじめ、たゆみなく、時々につけつつ、調へ好み、今めかしくゆゑゆゑしきさまにもてなしたまへり。 |

その頃、藤壺と呼ばれている故左大臣殿の姫君である女御がいた。まだ今上が春宮であった頃に、人より先に入内した女御で、睦まじく帝のご寵愛は、格別深いものがあったが、その甲斐がなく格別のこともなくて年がたち、明石の中宮には宮たちがたくさんいてそれぞれ成長しているのに、女御の方にはそのようなことはなく、子は少なくて、女宮がただひとりいるだけだった。

自分がいかにも情けなく、中宮に圧倒されてしまった宿世を嘆かわしく思い、その代わりに、「この姫宮をせめて将来自分も心慰むほどに幸せになってほしい」と願って、たいそう大事に育てていた。この宮は器量も美しく、帝も愛しいと思いたいそう可愛がっていた。 明石の中宮の女一の宮は、この上なく大事にされていたが、女二の宮は、世間の評判こそ女一の宮に及ばないが、内々の暮らしぶりは、少しもひけをを取らない。亡き父左大臣のご威勢が盛んだった余勢もあって、心もとないこともなく、仕える女房たちの衣装をはじめ、怠りなく、四季折々に、数寄を凝らして整え、はなやかで奥ゆかしく暮らしていた。 2020.11.27/ 2022.9.18/ 2023.10.2

|

| 49.2 藤壺女御の死去と女二の宮の将来 | 〇 |

|

十四になりたまふ年、御裳着せたてまつりたまはむとて、春よりうち始めて、異事なく思し急ぎて、何事もなべてならぬさまにと思しまうく。

いにしへより伝はりたりける宝物ども、この折にこそはと、探し出でつつ、いみじく営みたまふに、女御、夏ごろ、もののけにわづらひたまひて、いとはかなく亡せたまひぬ。言ふかひなく口惜しきことを、内裏にも思し嘆く。 心ばへ情け情けしく、なつかしきところおはしつる御方なれば、殿上人どもも、「こよなくさうざうしかるべきわざかな」と、惜しみきこゆ。おほかたさるまじき際の女官などまで、しのびきこえぬはなし。 宮は、まして若き御心地に、心細く悲しく思し入りたるを、聞こし召して、心苦しくあはれに思し召さるれば、御四十九日過ぐるままに、忍びて参らせたてまつらせたまへり。日々に、渡らせたまひつつ見たてまつらせたまふ。 黒き御衣にやつれておはするさま、いとどらうたげにあてなるけしきまさりたまへり。心ざまもいとよく大人びたまひて、母女御よりも今すこしづしやかに、重りかなるところはまさりたまへるを、うしろやすくは見たてまつらせたまへど、まことには、御母方とても、後見と頼ませたまふべき、叔父などやうのはかばかしき人もなし。わづかに大蔵卿、修理大夫などいふは、女御にも異腹なりける。 ことに世のおぼえ重りかにもあらず、やむごとなからぬ人びとを頼もし人にておはせむに、「女は心苦しきこと多かりぬべきこそいとほしけれ」など、御心一つなるやうに思し扱ふも、やすからざりけり。 |

女二宮が十四になる年、女御は裳着の儀をあげようと、春から準備を始めて、余念なく支度をされて、並々ならず立派にと心積りされる。

家に代々伝わった宝物を、この機会にと探し出して、熱心に支度していたが、女御は夏ごろになって、物の怪に憑かれて、あっけなく亡くなってしまった。言葉にもならぬほど悔しく残念に思われて、帝は嘆いた。 女御は気立てがやさしく、人に慕われる人柄だったので、殿上人たちも、「すっかり寂しくなった」と口々に惜しむのだった。あまり女御を存じ上げない身分のお側に仕えていない女官たちまで、忍び泣いていた。 女二の宮は、なおさら若い身で、心細く悲しみに沈んでいた。帝がそれを聞いて、痛々しく可哀そうと思って、四十九日を過ぎると、お忍びで 行かれた。毎日女二の宮の御殿にお出でになってお会いするのだった。 喪服に身をやつして、いよいよいじらしく気品のある様子が、以前よりまさっていた。人柄もよく大人びていて、母女御よりもっとしっかりして、重々しいところはまさっていて、心配のないお方と見られるが、実際は、母方も後見として頼りになる人が、叔父などにはしっかりした人もいないのだった。わずかに、大蔵卿、修理大夫などという方々は、女御から見て腹違いになる。 格別世間の評判が良いわけではなく、大した地位もない人々を頼みの後見としていたので、「女は辛いことが多いのが気の毒だ」 など、帝ひとりが心配しなければならず、気が休まらなかった。 2020.12.10/ 2022.9.18/ 2023.10.2 |

| 49.3 帝、女二の宮を薫に降嫁させようと考える | 〇 |

|

御前の菊移ろひ果てて盛りなるころ、空のけしきのあはれにうちしぐるるにも、まづこの御方に渡らせたまひて、昔のことなど聞こえさせたまふに、御いらへなども、おほどかなるものから、いはけなからずうち聞こえさせたまふを、うつくしく思ひきこえさせたまふ。

かやうなる御さまを見知りぬべからむ人の、もてはやしきこえむも、などかはあらむ、朱雀院の姫宮を、六条の院に譲りきこえたまひし折の定めどもなど、思し召し出づるに、 「しばしは、いでや、飽かずもあるかな。さらでもおはしなまし、と聞こゆることどもありしかど、源中納言の、人よりことなるありさまにて、かくよろづを後見たてまつるにこそ、そのかみの御おぼえ衰へず、やむごとなきさまにてはながらへたまふめれ。さらずは、御心より外なる事どもも出で来て、おのづから人に軽められたまふこともやあらまし」 など思し続けて、「ともかくも、御覧ずる世にや思ひ定めまし」と思し寄るには、やがて、そのついでのままに、この中納言より他に、よろしかるべき人、またなかりけり。 「宮たちの御かたはらにさし並べたらむに、何事もめざましくはあらじを。もとより思ふ人持たりて、聞きにくきことうちまずまじくはた、あめるを、つひにはさやうのことなくてしもえあらじ。さらぬ先に、さもやほのめかしてまし」 など、折々思し召しけり。 |

御前の菊もまだすっかり色変わりしないその盛りのころ、空の気色もあわれに時々時雨れて、帝は真っ先に藤壺に渡って、昔の話などをお話になるのだが、女二宮の応答もおっとりしていているものの、しっかりしていて、可愛らしいと思うのだった。

こうした利発で美しい女二の宮を理解する人物が、この宮を妻に迎えて世話をして、何の不都合があろう、朱雀院の姫君を光源氏に譲った時の先例を引き合いに出して、 「その当時は、いや、 感心しない、降嫁しなくてもよかったと批判もあったが、薫のような立派な子を産み育て、すべてをお世話するので、女三宮は当時のご威勢も衰えず、高い身分の人にふさわしい生活を過ごしているのだ。そうでなかったら、思わぬことも出て来て、自ずから人にも軽く見られることもあったであろう」 などとあれこれと思い続けて、「ともかく、自分の在世中に婿を決めよう」とそのまま順序通りに、この薫より他に、適当な人物は、他にいないと思うのだった。 「薫を内親王たちの傍らに並べても、不都合はない。薫に思う人がいて、外聞の悪いことが起きる様子もなく、ぐずぐずしていていたらそのようなことになりかねない。そうならない前に、それとなく話をもちかけよう」 などと、帝は折々に思うのだった。 2020.12.10/2022.9.19/ 2023.10.2 |

| 49.4 帝、女二の宮や薫と碁を打つ | 〇 |

|

御碁など打たせたまふ。暮れゆくままに、時雨をかしきほどに、花の色も夕映えしたるを御覧じて、人召して、

「ただ今、殿上には誰れ誰れか」 と問はせたまふに、 「中務親王、上野親王、中納言源朝臣さぶらふ」 と奏す。 「中納言朝臣こなたへ」 と仰せ言ありて参りたまへり。げに、かく取り分きて召し出づるもかひありて、遠くより薫れる匂ひよりはじめ、人に異なるさましたまへり。 「今日の時雨、常よりことにのどかなるを、遊びなどすさまじき方にて、いとつれづれなるを、いたづらに日を送る戯れにて、これなむよかるべき」 とて、碁盤召し出でて、御碁の敵に召し寄す。いつもかやうに、気近くならしまつはしたまふにならひにたれば、「さにこそは」と思ふに、 「好き賭物はありぬべけれど、軽々しくはえ渡すまじきを、何をかは」 などのたまはする御けしき、いかが見ゆらむ、いとど心づかひしてさぶらひたまふ。 さて、打たせたまふに、三番に数一つ負けさせたまひぬ。 「ねたきわざかな」とて、「まづ、今日は、この花一枝許す」 とのたまはすれば、御いらへ聞こえさせで、下りておもしろき枝を折りて参りたまへり。 「世の常の垣根に匂ふ花ならば 心のままに折りて見ましを」 と奏したまへる、用意あさからず見ゆ。 「霜にあへず枯れにし園の菊なれど 残りの色はあせずもあるかな」 とのたまはす。 かやうに、折々ほのめかさせたまふ御けしきを、人伝てならず承りながら、例の心の癖なれば、急がしくしもおぼえず。 「いでや、本意にもあらず。さまざまにいとほしき人びとの御ことどもをも、よく聞き過ぐしつつ年経ぬるを、今さらに聖のものの、世に帰り出でむ心地すべきこと」 と思ふも、かつはあやしや。 「ことさらに心を尽くす人だにこそあなれ」とは思ひながら、「后腹におはせばしも」とおぼゆる心の内ぞ、あまりおほけなかりける。 |

帝は女二の宮と碁を打っていた。暮れゆくままに、時雨に風情があり、花の色も夕映えになったのをご覧になり、人を召して、

「今は殿上には誰と誰がいるか」 と問うと、 「中務親王、上野親王、中納言源朝臣がおられます」 と申し上げる。 「中納言源朝臣を呼ぶように」 と仰せがあって参上した。実にこうして特別召し出すだけあって、遠くから薫ってくる匂をはじめとして、薫には人より優れた風采があった。 「今日の時雨は、いつもよりのどかで、管弦の遊びはできないので、いかにも所在がないのだが、何となく日を過ごす遊びに、これはちょうどいい」 といって、碁盤を出し、碁の相手をさせた。いつもこのようにお側近く召しだすのが例なので、「今日もそうだろう」と思っていると、 「好い賭け物はあるが、簡単には渡せない、他に何がいいだろう」 などと仰せになる帝の気色は、薫にはどう見えるのだろう、かしこまって侍している。 さて、碁を打って、三番勝負で帝は一勝二敗であった。 「してやられたな」とて、帝は、「まず、今日はこの花一枝を許す」 と仰せになったので、薫はその返事もせず、庭へ降りて趣ある枝を折って戻ってきた。 (薫)「普通の垣根に匂う花ならば 思いのままに折って愛でるものを」 と薫は詠う。慎重な心遣いに見える。 (帝)「霜に堪えず枯れた菊だが 残された花の色はあせていない」 と帝は仰せになる。 このように、帝が折々にほのめかす気色を、直接お聞きしながら、例の薫の性格で、心急く様子もない。 「いや、自分の本意ではない。断っては気の毒な様々な縁組を、長年聞き流して来たので、今さら承諾したら、世俗を捨てた僧が還俗するようなものだろう」 と思うが我ながら妙な気がする。 「女二の宮を是非とも妻にと思っている人がいるのに」とは思いながら、「もし明石中宮腹だったら」と思う心の内は、高望みが過ぎる。 2020.12.14/ 2022.9.19/ 2023.10.2 |

| 49.5 夕霧、匂宮を六の君の婿にと願う | 〇 |

|

かかることを、右の大殿ほの聞きたまひて、

「六の君は、さりともこの君にこそは。しぶしぶなりとも、まめやかに恨み寄らば、つひには、えいなび果てじ」 と思しつるを、「思ひの外のこと出で来ぬべかなり」と、ねたく思されければ、兵部卿宮はた、わざとにはあらねど、折々につけつつ、をかしきさまに聞こえたまふことなど絶えざりければ、 「さはれ、なほざりの好きにはありとも、さるべきにて、御心とまるやうもなどかなからむ。水漏るまじく思ひ定めむとても、なほなほしき際に下らむはた、いと人悪ろく、飽かぬ心地すべし」 など思しなりにたり。 ††「女子うしろめたげなる世の末にて、帝だに婿求めたまふ世に、まして、ただ人の盛り過ぎむもあいなし」 など、誹らはしげにのたまひて、中宮をもまめやかに恨み申したまふこと、たび重なれば、聞こし召しわづらひて、 「いとほしく、かくおほなおほな思ひ心ざして年経たまひぬるを、あやにくに逃れきこえたまはむも、情けなきやうならむ。親王たちは、御後見からこそ、ともかくもあれ。 主上の、御代も末になり行くとのみ思しのたまふめるを、ただ人こそ、ひと事に定まりぬれば、また心を分けむことも難げなめれ。それだに、かの大臣のまめだちながら、こなたかなた羨みなくもてなしてものしたまはずやはある。まして、これは、思ひおきてきこゆることも叶はば、あまたもさぶらはむになどかあらむ」 など、例ならず言続けて、あるべかしく聞こえさせたまふを、 「わが御心にも、もとよりもて離れて、はた、思さぬことなれば、あながちには、などてかはあるまじきさまにも聞こえさせたまはむ。ただ、いとことうるはしげなるあたりにとり籠められて、心やすくならひたまへるありさまの所狭からむことを、なま苦しく思すにもの憂きなれど、げに、この大臣に、あまり怨ぜられ果てむもあいなからむ」 など、やうやう思し弱りにたるべし。あだなる御心なれば、かの按察使大納言の、紅梅の御方をも、なほ思し絶えず、花紅葉につけてもののたまひわたりつつ、いづれをもゆかしくは思しけり。されど、その年は変はりぬ。 |

このような話を、夕霧は耳にして、

「六の君は、できれば薫に縁づけよう。気が進まなくても、本気で頼んだら、結局は断わり切れないだろう」 と思っていたが、「思わぬ縁談が出て来た」と、先を越された思いがしたが、一方匂宮は、熱心ではないが、折々につけて、風情のある文を贈られていたので、 「まあ、軽い浮気心であっても、そのうち、お気に召すようになることもあろう、たいそう仲のよい夫婦と願っても、相手を並みの身分の男に格下げしたら、体裁が悪いし、悔いを残すだろう」 などと思うのだった。 「女子の行く末が気がかりな末の世で、帝でも婿を求める世に、まして、臣下の娘が婚期を逸するのも具合が悪い」 など、帝の陰口を申すようことになり、明石の中宮を責めるような気持ちになって、度重なったので、(匂宮は)困り果てて、 「お気の毒に。こうしてあなたを婿に望んで何年にもなるのに、不義理にも逃げ回るのも、薄情に思います。親王たちは、後見次第でいかようにも運が開けるものです。 帝も治世が残り少ないと思っておられるので、臣下なら、正妻が決まってしまうと、他の女を愛することが難しいようです。それでもあの大臣は真面目なお人柄ながらも、あちらもこちらも恨みなく遇していらっしゃる。ましてあなたの場合は、思い通りにことが運べば、何人お側にいようと不都合はないでしょう」 など、中宮はいつもに似ず言葉を多くして、道理を説いて諭すので、 「自分でも、元来気乗りのしない話でもなかったので、無理を通して、嫌だと反対しない。ただ万事格式張った右大臣家に取り籠められて、気ままに暮らしていたのが窮屈になるのではないか、何となく面倒な思いになり、気が重くなるのだが、なるほど母の言う通り、この大臣に恨まれてしまうのもこの先具合が悪いことになろう」 など、匂宮はやっと気持ちが折れて来た。浮気な性分なので、あの紅梅大納言の処にいる宮の御方も忘れられず、花紅葉の折々に歌を詠んで送ったりして、六の君にも紅梅の方にも、関心があり、その年は過ぎた。 2020.12.16/ 2022.9.20/ 2023.10.2 |

| 49.6 匂宮の婚約と中君の不安な心境 | 〇 |

|

女二の宮も、御服果てぬれば、「いとど何事にか憚りたまはむ。さも聞こえ出でば」と思し召したる御けしきなど、告げきこゆる人びともあるを、「あまり知らず顔ならむも、ひがひがしうなめげなり」と思し起こして、ほのめかしまゐらせたまふ折々もあるに、「はしたなきやうは、などてかはあらむ。そのほどに思し定めたなり」と伝てにも聞く、みづから御けしきをも見れど、心の内には、なほ飽かず過ぎたまひにし人の悲しさのみ、忘るべき世なくおぼゆれば、「うたて、かく契り深くものしたまひける人の、などてかは、さすがに疎くては過ぎにけむ」と心得がたく思ひ出でらる。

「口惜しき品なりとも、かの御ありさまにすこしもおぼえたらむ人は、心もとまりなむかし。昔ありけむ香の煙につけてだに、今一度見たてまつるものにもがな」とのみおぼえて、やむごとなき方ざまに、いつしかなど急ぐ心もなし。 右の大殿には急ぎたちて、「八月ばかりに」と聞こえたまひけり。二条院の対の御方には、聞きたまふに、 「さればよ。いかでかは、数ならぬありさまなめれば、かならず人笑へに憂きこと出で来むものぞ、とは思ふ思ふ過ごしつる世ぞかし。あだなる御心と聞きわたりしを、頼もしげなく思ひながら、目に近くては、ことにつらげなること見えず、あはれに深き契りをのみしたまへるを、にはかに変はりたまはむほど、いかがはやすき心地はすべからむ。ただ人の仲らひなどのやうに、いとしも名残なくなどはあらずとも、いかにやすげなきこと多からむ。なほ、いと憂き身なめれば、つひには、山住みに帰るべきなめり」 と思すにも、「やがて跡絶えなましよりは、山賤の待ち思はむも人笑へなりかし。返す返すも、宮ののたまひおきしことに違ひて、草のもとを離れにける心軽さ」を、恥づかしくもつらくも思ひ知りたまふ。 「故姫君の、いとしどけなげに、ものはかなきさまにのみ、何事も思しのたまひしかど、心の底のづしやかなるところは、こよなくもおはしけるかな。中納言の君の、今に忘るべき世なく嘆きわたりたまふめれど、もし世におはせましかば、またかやうに思すことはありもやせまし。 それを、いと深く、いかでさはあらじ、と思ひ入りたまひて、とざまかうざまに、もて離れむことを思して、容貌をも変へてむとしたまひしぞかし。かならずさるさまにてぞおはせまし。 今思ふに、いかに重りかなる御心おきてならまし。亡き御影どもも、我をばいかにこよなきあはつけさと見たまふらむ」 と恥づかしく悲しく思せど、「何かは、かひなきものから、かかるけしきをも見えたてまつらむ忍び返して、聞きも入れぬさまにて過ぐしたまふ。 |

女二の宮も、喪が明けて、「何の障りもなくなった。薫の方から申し出があれば」と思っている気色を、告げる人々もあり、「知らぬ顔を通すのも、礼を失する」と思い起こして、それとなく気持ちを申し上げる折々もあるが、「帝が素っ気ないあしらいをどうしてすることがあろう。婚儀の日取も決めたようだ」と人伝に聞いて、自分でも帝の気色を伺うと、薫の心の内は、亡くなった大君の悲しみが、忘れられず思い出されて、「ああ何と深い契りの宿世だったことか、それなのにどうして他人のままに何もせずに亡くなってしまったのか」と得心できず思い出された。

「卑しい身分の女でも、あの大君に少しでも似ていれば、心をひかれよう。昔あったという、香の煙の力を借りてでも、もう一度あの姿を見たいものだ」とばかり思って、高貴な女二の宮との婚儀を急ぐ気持ちもない。 夕霧は、支度にかかって、八月頃に、と匂宮の方へ伝えていた。二条院の中の君がその噂を聞いて、 「やはり思っていた通りだ。どうせしがない身の上だから、きっと物笑いになるに違いない、と思って過ごして来た。浮気な性分のお方と前々から聞いていたので、頼りにならぬお方と思いながら、直接会ってはひどい方とも見えず、やさしく愛を誓ってくれたのだが、急に態度が変わったら、どうして平静な気持ちでいられよう。普通の臣下の夫婦のように、すっかり縁が切れることはないにしても、どんなにか心の休まらぬことが多々あるだろう。どうせ情けない身の上だから、終には、山へ帰ることになるのか」 と思うも、「あのまま宇治にひっそり暮らしているのならまだしも、山賤たちが待ち受けて物笑いの種になるだろう。父宮の遺言を守らず、草深い山荘を出た浅はかさ」を恥ずかしくも残念にも思い知るのだった。 「亡き大君がいかにもはきはきせず、頼りない様子でいつもお考えを仰せなっていたけれど、心の底がしっかりしていたところは、この上もないお方だったのだ。薫の君の今だに忘れる時がなく嘆いていらっしゃるし、もし大君が生きていたらわたしのように悩むこともあったでしょう。 それを深く考えて、このような目に会うまいとして、思いつめてあれこれと手を尽くして、結婚を避けて尼にでもなってしまおうとしたのだ。ご存命ならきっとそうしたでしょう。 今思うに、何と重々しい心がけだったことか。姉や父の亡き御霊も、わたしをどんなに迂闊者と見ていることでしょう」 と恥ずかしく悲しく思うが、「何で今さらどうしようもない、こんな悲しみを宮に見せられようか」と思い返し、噂を聞かないふりをして過ごした。 2020.12.17/ 2022.9.21/ 2023.10.2 |

| 49.7 中君、匂宮の子を懐妊 | 〇 |

|

宮は、常よりもあはれになつかしく、起き臥し語らひ契りつつ、この世のみならず、長きことをのみぞ頼みきこえたまふ。

さるは、この五月ばかりより、例ならぬさまに悩ましくしたまふこともありけり。こちたく苦しがりなどはしたまはねど、常よりももの参ることいとどなく、臥してのみおはするを、まださやうなる人のありさま、よくも見知りたまはねば、「ただ暑きころなれば、かくおはするなめり」とぞ思したる。 さすがにあやしと思しとがむることもありて、「もし、いかなるぞ。さる人こそ、かやうには悩むなれ」など、のたまふ折もあれど、いと恥づかしくしたまひて、さりげなくのみもてなしたまへるを、さし過ぎ聞こえ出づる人もなければ、たしかにもえ知りたまはず。 八月になりぬれば、その日など、他よりぞ伝へ聞きたまふ。宮は、隔てむとにはあらねど、言ひ出でむほど心苦しくいとほしく思されて、さものたまはぬを、女君は、それさへ心憂くおぼえたまふ。忍びたることにもあらず、世の中なべて知りたることを、そのほどなどだにのたまはぬことと、いかが恨めしからざらむ。 かく渡りたまひにし後は、ことなることなければ、内裏に参りたまひても、夜泊ることはことにしたまはず、ここかしこの御夜離れなどもなかりつるを、にはかにいかに思ひたまはむと、心苦しき紛らはしに、このころは、時々御宿直とて参りなどしたまひつつ、かねてよりならはしきこえたまふをも、ただつらき方にのみぞ思ひおかれたまふべき。 |

匂宮は今まで以上にやさしく、起き伏し愛を誓って、この世のみならず、来世までもひたすら誓いを申し上げる。

それが実は、この五月ころから、常ならず気分のすぐれないことがあった。ひどく苦しんだりはしないが、普段より食が進まず、臥してばかりいるので、まだこうした身重の婦人の有様を、宮はよく知らなかったので、「暑い時期なので、暑さのせいで具合が悪いのだ」と思っていた。 さすがに何だか変だと不審に思うこともあって、「もしかしたら。そのような人はこう具合が悪くなるのではないか」など言う時もあったが、中の君は恥ずかしがって、さりげなくしていたので、よく気のつく女房もなく、宮は懐妊をはっきり知ることもなかった。 八月になって、婚儀の日など、他から聞こえてきた。匂宮は、隠しておくつもりではなかったが、いざ言い出そうとすると、心苦しくお気の毒に思われて、自分から言い出さなかったので、女君はそれも情けないと思われた。秘密ではなく、世の中の皆が知っていたので、そうなっても言い出さなかったのを、恨めしく思った。 こうして宇治から移ってからは、格別のことがない限り、内裏に参っても、夜泊まることはせず、あちこちの女の元へ夜遊びすることもなかったので、婚儀の後はどんなに悲しまれるだろうと、お気の毒な気持ちにさせないために、時々宿直に参じるなどして、あらかじめ慣れさせようとするが、それもただつらい気持ちになるのだった。 2020.12.17/ 2022.9.21/ 2023.10.2 |

| 49.8 薫、中君に同情しつつ恋慕す | 〇 |

|

†中納言殿も、「いといとほしきわざかな」と聞きたまふ。「花心におはする宮なれば、あはれとは思すとも、今めかしき方にかならず御心移ろひなむかし。女方も、いとしたたかなるわたりにて、ゆるびなく聞こえまつはしたまはば、月ごろも、さもならひたまはで、待つ夜多く過ごしたまはむこそ、あはれなるべけれ」

など思ひ寄るにつけても、 † 「あいなしや、わが心よ。何しに譲りきこえけむ。昔の人に心をしめてし後、おほかたの世をも思ひ離れて澄み果てたりし方の心も濁りそめにしかば、ただかの御ことをのみ、とざまかうざまには思ひながら、さすがに人の心許されであらむことは、初めより思ひし本意なかるべし」 と憚りつつ、「ただいかにして、すこしもあはれと思はれて、うちとけたまへらむけしきをも見む」と、行く先のあらましごとのみ思ひ続けしに、人は同じ心にもあらずもてなして、さすがに、一方にもえさし放つまじく思ひたまへる慰めに、同じ身ぞと言ひなして、本意ならぬ方におもむけたまひしが、ねたく恨めしかりしかば、「まづ、その心おきてを違へむとて、急ぎせしわざぞかし」など、あながちに女々しくものぐるほしく率て歩き、たばかりきこえしほど思ひ出づるも、「いとけしからざりける心かな」と、返す返すぞ悔しき。 「宮も、さりとも、そのほどのありさま思ひ出でたまはば、わが聞かむところをもすこしは憚りたまはじや」と思ふに、「いでや、今は、その折のことなど、かけてものたまひ出でざめりかし。なほ、あだなる方に進み、移りやすなる人は、女のためのみにもあらず、頼もしげなく軽々しき事もありぬべきなめりかし」 など、憎く思ひきこえたまふ。わがまことにあまり一方にしみたる心ならひに、人はいとこよなくもどかしく見ゆるなるべし。 |

薫も、「何とおいたわしい」とお聞きになる。「浮気な性分の宮なので、中君をいとおしいとは思っても、真新しい六の君の方にお気持ちが移ってしまうに違いない。右大臣家でも、抜かりのない家だから、やかましく申し上げて、今まではそんなこともなくてお過ごしだったのに、待つ夜が多くなるだろう」

などと考えるにつけて、 「つまらぬことをしたものだ、わが心よ。どうして中の君を宮に譲ってしまったのだろう。亡き大君に心を寄せてからは、この俗世を離れて澄んでいた心も濁り、ひたすら大君のことのみ、あれこれと思って、さすがに大君が承知しないことを無理強いするのは、わたしの本意ではなかった」 と気兼ねして、「ただ少しでも、好意を寄せてもらって、心を許して下さる気色を見たい」と、将来の夢のようなことばかり思い続けて、大君はそんな気持ちにはお構いなしに、さすがにむげに突き放すわけではなく、気休めに、妹だからわたしと同じと言って、本命ではない中の君に仕向けたのが、口惜しく恨めしかったが、「まずその意図を外そうとして、宮を中の君に会わせたのだ」など、男らしくもない策を弄して、宮を宇治まで案内したことを思い出して、「何とけしからん料簡だったか」とかえすがえす悔むのだった。 「宮は、そうであっても、あの頃のことをわたしが言ったら、少しは思い出して気にするだろう」と思うが、「いやいや、今は、あの頃のことを感謝することは決してないだろう。やはり、浮気な性分が勝って、移り気な人は、相手の女にとってのみならず誰にも、信頼がおけず、軽薄な仕打ちがあっても不思議はないだろう」 など、憎らしく思う。薫は、自分が一つのことに執着する性癖なので、匂宮のすることを腹立たしく思うのだろう。 2020.12.17/ 2022.9.21/ 2023.10.2 |

| 49.9 薫、亡き大君を追憶す | 〇 |

|

「かの人をむなしく見なしきこえたまうてし後、思ふには、帝の御女を賜はむと思ほしおきつるも、うれしくもあらず、この君を見ましかばとおぼゆる心の、月日に添へてまさるも、ただ、かの御ゆかりと思ふに、思ひ離れがたきぞかし。

はらからといふ中にも、限りなく思ひ交はしたまへりしものを、今はとなりたまひにし果てにも、『とまらむ人を同じごとと思へ』とて、『よろづは思はずなることもなし。ただかの思ひおきてしさまを違へたまへるのみなむ、口惜しう恨めしきふしにて、この世には残るべき』とのたまひしものを、天翔りても、かやうなるにつけては、いとどつらしとや見たまふらむ」 など、つくづくと人やりならぬ独り寝したまふ夜な夜なは、はかなき風の音にも目のみ覚めつつ、来し方行く先、人の上さへ、あぢきなき世を思ひめぐらしたまふ。 なげのすさびにものをも言ひ触れ、気近く使ひならしたまふ人びとの中には、おのづから憎からず思さるるもありぬべけれど、まことには心とまるもなきこそ、さはやかなれ。 さるは、かの君たちのほどに劣るまじき際の人びとも、時世にしたがひつつ衰へて、心細げなる住まひするなどを、尋ね取りつつあらせなど、いと多かれど、「今はと世を逃れ背き離れむ時、この人こそと、取り立てて、心とまるほだしになるばかりなることはなくて過ぐしてむ」と思ふ心深かりしを、「いと、さも悪ろく、わが心ながら、ねぢけてもあるかな」 など、常よりも、やがてまどろまず明かしたまへる朝に、霧の籬より、花の色々おもしろく見えわたれる中に、朝顔のはかなげにて混じりたるを、なほことに目とまる心地したまふ。「明くる間咲きて」とか、常なき世にもなずらふるが、心苦しきなめりかし。 格子も上げながら、いとかりそめにうち臥しつつのみ明かしたまへば、この花の開くるほどをも、ただ一人のみ見たまひける。 |

「あの大君を亡くしてから、思えば、帝が姫君を賜ろうとするお気持ちも、うれしくはなく、この中の君と結婚したらよかったと思う気持ちが、月日が経つにつれて勝ってゆくのも、ただ大君と血を分けたお方と思うので、諦めきれない。

姉妹と言っても、限りなく思いを交わし仲がよかったので、今際の時も、『あとに残る妹をわたしと同じと思ってください』とて、『あなたとのことは何も不足はありません。ただわたしが考えていたことと違えたことをなさったのが、残念です、その思いがこの世に残りましょう』と言っていたので、魂が天翔っても、こんなことになって、つらいと思って見ているだろう」 など、自分のせいでひとり寝をする夜な夜な、ちょとした風の音にも目が覚めて、来し方行く末、中の君の身の上のことまで、ままならぬこの世を思うのだった。 ほんの一時の慰めに情けをかけて、身近にご用をつとめる女房たちの中には、自然に憎からず思う者もあるものだが、本当のところ愛着を感じる者もない、さっぱりしたものだ。 とはいえ、あの宇治の姫たちに劣らぬ身分の人々が、時勢によって衰え、心細い住まいをしているのを、見つけて女房に引き取る者も多いのだが、「今は世を逃れて出家するときになって、この人だけは特別だ、と心留まり障りになることだけはなくて過ごそう」と思う志はとても深いが、「何と見苦しいことだ。わが心根は筋が通らずねじけていることよ」 などと、まんじりともせず明かす朝などに、霧の籬から、それぞれの花が面白く色々見える中で、朝顔がはかな気に交っているのを、やはり取り分けて目に留まるのだった。「明くる間咲いて」とか、無常の世を思わせるのが、心苦しいのだった。 格子も上げたままで、ひと時のつもりで横になったままで、夜を明かしたので、この花が咲く様子も、ただひとりで見ていた。 2020.12.18/ 2022.9.22/ 2023.10.2 |

| 49.10 薫、二条院の中君を訪問 | 〇 |

|

人召して、

「北の院に参らむに、ことことしからぬ車さし出でさせよ」 とのたまへば、 「宮は、昨日より内裏になむおはしますなる。昨夜、御車率て帰りはべりにき」 と申す。 「さはれ、かの対の御方の悩みたまふなる、訪らひきこえむ。今日は内裏に参るべき日なれば、日たけぬさきに」 とのたまひて、御装束したまふ。出でたまふままに、降りて花の中に混じりたまへるさま、ことさらに艶だち色めきてももてなしたまはねど、あやしく、ただうち見るになまめかしく恥づかしげにて、いみじくけしきだつ色好みどもになずらふべくもあらず、おのづからをかしくぞ見えたまひける。朝顔引き寄せたまへる、露いたくこぼる。 「今朝の間の色にや賞でむ置く露の 消えぬにかかる花と見る見る はかな」 と独りごちて、折りて持たまへり。女郎花をば、見過ぎてぞ出でたまひぬる。 明け離るるままに、霧立ち乱る空をかしきに、 「女どちは、しどけなく朝寝したまへらむかし。格子妻戸などうちたたき声づくらむこそ、うひうひしかるべけれ。朝まだきまだき来にけり」 と思ひながら、人召して、中門の開きたるより見せたまへば、 「御格子ども参りてはべるべし。女房の御けはひもしはべりつ」 と申せば、下りて、霧の紛れにさまよく歩み入りたまへるを、「宮の忍びたる所より帰りたまへるにや」と見るに、露にうちしめりたまへる香り、例の、いとさまことに匂ひ来れば、 「なほ、めざましくはおはすかし。心をあまりをさめたまへるぞ憎き」 など、あいなく、若き人びとは、聞こえあへり。 おどろき顔にはあらず、よきほどにうちそよめきて、御茵さし出でなどするさまも、いとめやすし。 「これにさぶらへと許させたまふほどは、人びとしき心地すれど、なほかかる御簾の前にさし放たせたまへるうれはしさになむ、しばしばもえさぶらはぬ」 とのたまへば、 「さらば、いかがはべるべからむ」 など聞こゆ。 「北面などやうの隠れぞかし。かかる古人などのさぶらはむにことわりなる休み所は。それも、また、ただ御心なれば、愁へきこゆべきにもあらず」 とて、長押に寄りかかりておはすれば、例の、人びと、 「なほ、あしこもとに」 など、そそのかしきこゆ。 |

侍を呼んで、

「北の院の行くから、目立たぬように車を用意せよ」 と仰せになると、 「宮は昨日から内裏に参じております。昨夜はお車を率て帰って参りました」 と言う。 「いや、かまわん。中君が具合が悪いそうだ。お見舞いだ。今日は内裏へ参る日なので、日が高くならぬうちに」 と言って、着付けをする。お出かけ前に、庭に下りて花に混じっている様子は、ことさら風流ぶって色っぽい態度でいるわけではないが、不思議に何気なく見ても、優美であたりを払う立派さがあり、精一杯めかしこんだ伊達男たちとは比べようもなく、自然に身に備わった風情があった。朝顔を引き寄せると、露がたくさんこぼれた。 (薫)「朝露を置く束の間の命だが 朝顔の花を愛でよう はかない」 と独り言を言って、朝顔を折って持っていった。女郎花を見過ごして出かけた。 夜が明けるにつれて、霧が立った空が見事で、 「女たちはしまりなく朝寝しているらしい。格子や妻戸を叩いて咳払いするのも、具合悪いだろう、朝早く来すぎて来てしまったようだ」 と思いながら、人を呼んで、開いている中門から覗かせると、 「格子は上げてあるようです。女房たちもいるようです」 と申せば、降りて霧に紛れて姿よく、歩んで入ったのを、「宮が忍び歩きから帰って来た」と女房たちは思ったが、露に湿った香りが、例によって、紛れようもなく匂ってきて、 「やはり目立つお人だこと。あまりにとりすましているのが憎いこと」 と若い人たちはけしからんことに、言い合った。 あわてた風もなく、ほどよく衣ずれの音をさせて、敷物を差し出す様も、物馴れている。 「ここに控えよ、とのお許しは、とても人並みな扱いですが、こんな御簾の前のよそよそしいお扱いが情けない。しばしばお伺いする気にもなれません」 と薫が言うと、 「ではどうしたらよろしいでしょう」 などと女房が言う。 「北面などのように目立たぬ所がいい。わたしのような古馴染みが控えているにふさわしい所といえば。それもまた、御心次第で、不平も言えません」 とて、長押に寄りかかっていたので、女房たちは、 「では直接お出ましを」 と中君にすすめた。 2020.12.18/ 2022.9.22〇 |

| 49.11 薫、中君と語らう | 〇 |

| †

もとよりも、けはひはやりかに男々しくなどはものしたまはぬ人柄なるを、いよいよしめやかにもてなしをさめたまへれば、今は、みづから聞こえたまふことも、やうやううたてつつましかりし方、すこしづつ薄らぎて、面馴れたまひにたり。

悩ましく思さるらむさまも、「いかなれば」など問ひきこえたまへど、はかばかしくもいらへきこえたまはず、常よりもしめりたまへるけしきの心苦しきも、あはれにおぼえたまひて、こまやかに、世の中のあるべきやうなどを、はらからやうの者のあらましやうに、教へ慰めきこえたまふ。 声なども、わざと似たまへりともおぼえざりしかど、あやしきまでただそれとのみおぼゆるに、人目見苦しかるまじくは、簾もひき上げてさし向かひきこえまほしく、うち悩みたまへらむ容貌ゆかしくおぼえたまふも、「 なほ、世の中にもの思はぬ人は、えあるまじきわざにやあらむ」とぞ思ひ知られたまふ。 † 「人びとしくきらきらしき方にははべらずとも、心に思ふことあり、嘆かしく身をもて悩むさまになどはなくて過ぐしつべきこの世と、みづから思ひたまへし、心から、悲しきことも、をこがましく悔しきもの思ひをも、かたがたにやすからず思ひはべるこそ、いとあいなけれ。官位などいひて、大事にすめる、ことわりの愁へにつけて嘆き思ふ人よりも、これや、今すこし罪の深さはまさるらむ」 など言ひつつ、折りたまへる花を、扇にうち置きて見ゐたまへるに、やうやう赤みもて行くも、なかなか色のあはひをかしく見ゆれば、やをらさし入れて、 「よそへてぞ見るべかりける白露の 契りかおきし朝顔の花」 ことさらびてしももてなさぬに、「露落とさで持たまへりけるよ」と、をかしく見ゆるに、置きながら枯るるけしきなれば、 「消えぬまに枯れぬる花のはかなさに おくるる露はなほぞまされる 何にかかれる」 と、いと忍びて言も続かず、つつましげに言ひ消ちたまへるほど、「なほ、いとよく似たまへるものかな」と思ふにも、まづぞ悲しき。 |

元来、薫は見た目が活発でもなく男らしくもない人柄で、近頃はいっそう控え目に振舞っているので、今は、中君も直接話すことにもようやく馴れて、気恥ずかしい気持ちも、すこしずつ薄らいで、平気になっている。

具合が悪いとされる病状も、「どうされましたか」などと問うてみたが、はっきりとした返事がない、いつもより沈んだ気色が痛々しいのもお気の毒で、あわれに感じて、細やかに、夫婦のあるべき心得などを、兄妹のように、兄妹ならそうすであろうあろうように、諭し慰めるのだった。 声なども、大君によく似てるとも思えなかったが、今は大君そのままと思っているので、女房たちを気にしなくていいのなら、御簾も上げて面と向かってお会いしたく、具合が悪い顔も直接見てみたいと思い、「やはり、世の中で恋の物思いをしない人はいないのだ」と思い知るのだった。 「人並みに出世して華やかな暮らしができなくても、悩みがあっても、この身の扱いに嘆き苦しむことはなく過ごせると思っておりましたが、自分から求めて、悲しいことも、愚かな悔しいことも、あれこれと気の休まる時がなく、不本意なことです。官位など、世間が大事にするのも、もっともですが、それに嘆き悩む人よりも、わたしの方が今少し罪深いでしょう」 などと言いながら、手折った花を、扇に置いて見ているうちに、ようやく赤みを帯びてくるのを、その色合いが趣あるので、そっと御簾の内に差し入れて、 (薫)大君のお約束ですから 朝顔の花を私のものにするべきでした」 ことさらそうしたわけではないが、「露を落とさないで持ってきた」と、風情ある趣を見て、露を置きながら花が枯れる様子なので、 (中君)「露が消える間に枯れる朝顔よりも 残った露がもっとはかないです 何を頼りとすればよいのでしょう」 と、細々と言葉も続かず、恥ずかしそうに皆まで言わずにいる様子が、「姉妹で何とよく似ていることか」と思うと、悲しかった。 2020.12.19/ 2022.9.22/ 2023.10.3 |

| 49.12 薫、源氏の死を語り、亡き大君を追憶 | 〇 |

|

「秋の空は、今すこし眺めのみまさりはべり。つれづれの紛らはしにもと思ひて、先つころ、宇治にものしてはべりき。庭も籬もまことにいとど荒れ果ててはべりしに、堪へがたきこと多くなむ。

故院の亡せたまひて後、二、三年ばかりの末に、世を背きたまひし嵯峨の院にも、六条の院にも、さしのぞく人の、心をさめむ方なくなむはべりける。木草の色につけても、涙にくれてのみなむ帰りはべりける。かの御あたりの人は、上下心浅き人なくこそはべりけれ。 方々集ひものせられける人びとも、皆所々あかれ散りつつ、おのおの思ひ離るる住まひをしたまふめりしに、はかなきほどの女房などはた、まして心をさめむ方なくおぼえけるままに、ものおぼえぬ心にまかせつつ、山林に入り混じり、すずろなる田舎人になりなど、あはれに惑ひ散るこそ多くはべりけれ。 さて、なかなか皆荒らし果て、忘れ草生ほして後なむ、この右の大臣も渡り住み、宮たちなども方々ものしたまへば、昔に返りたるやうにはべめる。さる世に、たぐひなき悲しさと見たまへしことも、年月経れば、思ひ覚ます折の出で来るにこそは、と見はべるに、げに、限りあるわざなりけり、となむ見えはべる。 かくは聞こえさせながらも、かのいにしへの悲しさは、まだいはけなくもはべりけるほどにて、いとさしもしまぬにやはべりけむ。なほ、この近き夢こそ、覚ますべき方なく思ひたまへらるるは、同じこと、世の常なき悲しびなれど、罪深き方はまさりてはべるにやと、それさへなむ心憂くはべる」 とて、泣きたまへるほど、いと心深げなり。 昔の人を、いとしも思ひきこえざらむ人だに、この人の思ひたまへるけしきを見むには、すずろにただにもあるまじきを、まして、我もものを心細く思ひ乱れたまふにつけては、いとど常よりも、面影に恋しく悲しく思ひきこえたまふ心なれば、今すこしもよほされて、ものもえ聞こえたまはず、ためらひかねたまへるけはひを、かたみにいとあはれと思ひ交はしたまふ。 |

「秋の空を見て、いつもよりずっと物思いにふけっている。その所在なさが紛れるかと思って、先日宇治に行ってきました。庭も籬も実に荒れて、悲しみに堪え難いことが多くあった。

源氏の君が亡くなってから、その二、三年ばかり前に出家した嵯峨の院にも、六条の院にも、立ち寄ってみる人は、悲しみを抑え難い様子でした。草木の色につけても、涙にくれて帰ってくるのでした。親しくお仕えした人々は、身分の上下なく深く悼みました。 六条にお住いの御夫人方も、皆それぞれの所に離れ散って、おのおの世を捨てた住まいをしているが、しがない女房などは、悲しみを抑えきれないままに、ものの分別もつかぬ愚かな考えに駆られて、山林に入って尼になったり、つまらない田舎人になったりして、あわれに惑い散る者が多くいた。 そうしてすっかり荒れ果てて、悲しみも忘れた頃になって、右大臣が移って来て住み、宮たちも住むようになって、昔に立ち返った様になった。その頃は、またとない悲しみと思われたことも、年月が経てば、思い出すこともあるだろうと思いますが、実に悲しみも限りがある、と思われます。 こうは申し上げても、当時のことは、わたしも幼かったので、さほど深く悲しみが湧かなかったのかもしれません。やはり最近の夢のような悲しみこそ、覚めることがなく思われますが、どちらも同じ、無常の世の悲しみですが、罪障の深さは女人にからむ方が深い、とそれを心憂く思います」 とて、泣いている様子は、いかにも悲しみを深く知る人のようだ。 亡き大君をさして偲ばない人でも、この人の悲しみの気色を見れば、同情してしまいかねない有様で、まして中君自身も、行く末を心細く思い乱れているので、いつもよりもずっと面影が恋しく悲しく思う心根だったので、もう一段と悲しみをそそられて、何も申し上げられず、なかなか涙を抑えかねている様子は、互いにしみじみと思い交わすのだった。 2020.12.19/ 2022.9.23/ 2023.10.3 |

| 49.13 薫と中君の故里の宇治を思う | 〇 |

|

「世の憂きよりはなど、人は言ひしをも、さやうに思ひ比ぶる心もことになくて、年ごろは過ぐしはべりしを、今なむ、なほいかで静かなるさまにても過ぐさまほしく思うたまふるを、さすがに心にもかなはざめれば、弁の尼こそうらやましくはべれ。

この二十日あまりのほどは、かの近き寺の鐘の声も聞きわたさまほしくおぼえはべるを、忍びて渡させたまひてむや、と聞こえさせばやとなむ思ひはべりつる」 とのたまへば、 「荒らさじと思すとも、いかでかは。心やすき男だに、往き来のほど荒ましき山道にはべれば、思ひつつなむ月日も隔たりはべる。故宮の御忌日は、かの阿闍梨に、さるべきことども皆言ひおきはべりにき。かしこは、なほ尊き方に思し譲りてよ。時々見たまふるにつけては、心惑ひの絶えせぬもあいなきに、罪失ふさまになしてばや、となむ思ひたまふるを、またいかが思しおきつらむ。 ともかくも定めさせたまはむに従ひてこそは、とてなむ。あるべからむやうにのたまはせよかし。何事も疎からず承らむのみこそ、本意のかなふにてははべらめ」 など、まめだちたることどもを聞こえたまふ。経仏など、この上も供養じたまふべきなめり。かやうなるついでにことづけて、やをら籠もりゐなばや、などおもむけたまへるけしきなれば、 「いとあるまじきことなり。なほ、何事も心のどかに思しなせ」 と教へきこえたまふ。 |

「世の憂きよりは山里は住みよい」などと人は言いますが、そのように思い比べる心もなくて、長年過ごしてきましたが、今でも静かな山里で暮らしたいと思いますが、そうは申しても思い通りにならないでしょうから、弁の尼こそ羨ましいです。

今月の二十日には、あの山寺の鐘の音も聞きたいと思いますので、お忍びで宇治にお連れくださいませんか、とお願いしたい、と思っております」 と中君は言うので、 「山里へ帰りたいと言っても、それはできない相談です。身軽な男でも、往き来は荒々しい山道ですので、思いながらも長くご無沙汰しております。故宮の命日は、あの阿闍梨に、しかるべきことどもを皆言ってあります。あそこは、やはり仏様のものにしてはどうでしょうか。山荘を時々見るにつけても、悲しみの尽きないのも不本意ですので、罪障消滅の精舎にしたらいかがでしょう。 いかようにもあなたのお決めになった通りに取り計らいます。どうぞ思い通りに御指図してください。ご遠慮なく申しつけていただければ、わたしは本望です」 などと実務的なことをいろいろお話する。経典や仏像など、さらに寄進したいと思っているようです。このような法事のついでに、中君は、宇治に籠ってしまいたい気色なので、 「それはいけません。やはり何ごとものんびりと構えてください」 と教えるのだった。 2020.12.20/ 2022.9.23/ 2023.10.3 |

| 49.14 薫、二条院を退出して帰宅 | |

|

日さし上がりて、人びと参り集まりなどすれば、あまり長居もことあり顔ならむによりて、出でたまひなむとて、

「いづこにても、御簾の外にはならひはべらねば、はしたなき心地しはべりてなむ。今また、かやうにもさぶらはむ」 とて立ちたまひぬ。「宮の、などかなき折には来つらむ」と思ひたまひぬべき御心なるもわづらはしくて、侍の別当なる、右京大夫召して、 「昨夜まかでさせたまひぬと承りて参りつるを、まだしかりければ口惜しきを。内裏にや参るべき」 とのたまへば、 「今日は、まかでさせたまひなむ」 と申せば、 「さらば、夕つ方も」 とて、出でたまひぬ。 なほ、この御けはひありさまを聞きたまふたびごとに、などて昔の人の御心おきてをもて違へて、思ひ隈なかりけむと、悔ゆる心のみまさりて、心にかかりたるもむつかしく、「なぞや、人やりならぬ心ならむ」と思ひ返したまふ。そのままにまだ精進にて、いとどただ行なひをのみしたまひつつ、明かし暮らしたまふ。 母宮の、なほいとも若くおほどきて、しどけなき御心にも、かかる御けしきを、いとあやふくゆゆしと思して、 「幾世しもあらじを、見たてまつらむほどは、なほかひあるさまにて見えたまへ。世の中を思ひ捨てたまはむをも、かかる容貌にては、さまたげきこゆべきにもあらぬを、この世の言ふかひなき心地すべき心惑ひに、いとど罪や得むとおぼゆる」 とのたまふが、かたじけなくいとほしくて、よろづを思ひ消ちつつ、御前にてはもの思ひなきさまを作りたまふ。 |

日が高く上がり、家臣たちが集まってきたので、あまり長居するとわけあり気に思われるので、退出しようとて、

「どちらでも、御簾の外に坐することはあまりありませんので、居心地がよくありません。いずれまた、こんな具合に伺いましょう」 と言って立ち上がった。「匂宮が、どうして自分のいない時に来るのか」と邪推されるのも面倒なので、侍詰所の右京大夫を呼んで、 「昨夜内裏から戻ったと聞いて、参ったのだが、まだお帰りではなかったようだ、参内した方がよさそうだ」 と言うと、 「今日は帰って来られます」 と言うので、 「では夕方にでも伺おう」 と言って出かけた。 やはり中君の気配や有様を聞くたびに、どうして大君の御心に背いて、思慮分別なく譲ってしまった、と後悔するばかりで、念頭を離れないのも気がかりで、「なぜ自分を責めて苦しむのか」と思い返すのだった。大君没後、ずっと精進して、ますます仏前のお勤めをして、明かし暮らしていた。 母の女三の宮は、今でも若くおっとりしていて、はきはきしていないお方だが、このような薫の様子をとても心配して、 「わたしももう先が長くないので、お目にかかっている間は、やはり立派な姿でいてください。世を捨てて出家なさるのは、尼姿では、おとめする立場にありませんが、この世に生きている甲斐がない気がして、罪を重ねることになりましょう」 と母は仰るが、かたじけなくお気の毒で、何もかも忘れようと努めて、母の前では悩みがないように振舞った。 2020.12.20/ 2023.10.3 |

| 49.15 匂宮と六の君の婚儀 | 〇 |

|

右の大殿には、六条院の東の御殿磨きしつらひて、限りなくよろづを整へて待ちきこえたまふに、十六日の月やうやうさし上がるまで心もとなければ、いとしも御心に入らぬことにて、いかならむと、やすからず思ほして、案内したまへば、

「この夕つ方、内裏より出でたまひて、二条院になむおはしますなる」 と、人申す。思す人持たまへればと、心やましけれど、今宵過ぎむも人笑へなるべければ、御子の頭中将して聞こえたまへり。 「大空の月だに宿るわが宿に 待つ宵過ぎて見えぬ君かな」 † 宮は、「なかなか今なむとも見えじ、心苦し」と思して、内裏におはしけるを、御文聞こえたまへりけり。御返りやいかがありけむ、なほいとあはれに思されければ、忍びて渡りたまへりけるなりけり。らうたげなるありさまを、見捨てて出づべき心地もせず、いとほしければ、よろづに契り慰めて、もろともに月を眺めておはするほどなりけり。 女君は、日ごろもよろづに思ふこと多かれど、いかでけしきに出ださじと念じ返しつつ、つれなく覚ましたまふことなれば、ことに聞きもとどめぬさまに、おほどかにもてなしておはするけしき、いとあはれなり。 中将の参りたまへるを聞きたまひて、さすがにかれもいとほしければ、出でたまはむとて、 「今、いと疾く参り来む。一人月な見たまひそ。心そらなればいと苦しき」 と聞こえおきたまひて、なほかたはらいたければ、隠れの方より寝殿へ渡りたまふ、御うしろでを見送るに、ともかくも思はねど、ただ枕の浮きぬべき心地すれば、「心憂きものは人の心なりけり」と、我ながら思ひ知らる。 |

右大臣の夕霧は、六条院の東の御殿を美しく飾って、用意万端整えて匂宮を待ったが、十六日の月が出る頃になってもお越しにならないので、この婚儀に宮は乗り気でなかったので、どうなるかと気が気でなく、様子を探らせると、

「この夕方、内裏をお出になられて、二条院に立ち寄られました」 と注進がある。宮にはお気に入りの人がいるので、おもしろくないが、今宵が過ぎたら世の笑い者になると思い、息子の頭中将を遣った。 (夕霧)「大空の月も入ってくるわが宿に お待ちしていますのに、あなたは来てくれないのですね」 宮は、婚儀が今宵だとはっきり言わず、中君が不憫だ」と思って、内裏にいたが、文を遣わせた。返事はどうだったのだろう、やはりどうにも可哀そうだと思って、忍んで二条院に行った。いじらしい中君の様子を、見捨てて出かける心地もせず、おいたわしいので、言葉を尽くして誓い慰めて、一緒に月を眺めるのだった。 女君は、日頃からいろいろ思い煩うことも多かったが、気色には出さず、さり気なく思い静めていたので、中将の来訪も気にかけず、おっとりと対応する様子は、あわれであった。 匂宮は中将がやって来たと聞いて、さすがにあちらをお気の毒に思い、出かけようとして、 「すぐに戻って来る。ひとりで月を眺めてはいけませんよ。気が進まぬ」 と言って、それでも気がとがめて、目立たぬように、寝殿に行った。後ろ姿を見送って、何を思うわけでもなかったが、涙で枕が浮く心地がして、「情けないのは人の心だ」と、中君は思い知るのだった。 2020.12.21/ 2022.9.23/ 2023.10.3 |

| 49.16 中君の不安な心境 | 〇 |

| †

「幼きほどより心細くあはれなる身どもにて、世の中を思ひとどめたるさまにもおはせざりし人一所を頼みきこえさせて、さる山里に年経しかど、いつとなくつれづれにすごくありながら、いとかく心にしみて世を憂きものとも思はざりしに、うち続きあさましき御ことどもを思ひしほどは、世にまたとまりて片時経べくもおぼえず、恋しく悲しきことのたぐひあらじと思ひしを、命長くて今までもながらふれば、人の思ひたりしほどよりは、人にもなるやうなるありさまを、長かるべきこととは思はねど、見る限りは憎げなき御心ばへもてなしなるに、やうやう思ふこと薄らぎてありつるを、この折ふしの身の憂さはた、言はむ方なく、限りとおぼゆるわざなりけり。

ひたすら世になくなりたまひにし人びとよりは、さりともこれは、時々もなどかは、とも思ふべきを、今宵かく見捨てて出でたまふつらさ、来し方行く先、皆かき乱り心細くいみじきが、わが心ながら思ひやる方なく、心憂くもあるかな。おのづからながらへば」 など慰めむことを思ふに、さらに姨捨山の月澄み昇りて、夜更くるままによろづ思ひ乱れたまふ。松風の吹き来る音も、荒ましかりし山おろしに思ひ比ぶれば、いとのどかになつかしく、めやすき御住まひなれど、今宵はさもおぼえず、椎の葉の音には劣りて思ほゆ。 「山里の松の蔭にもかくばかり 身にしむ秋の風はなかりき」 来し方忘れにけるにやあらむ。 老い人どもなど、 「今は、入らせたまひね。月見るは忌みはべるものを。あさましく、はかなき御くだものをだに御覧じ入れねば、いかにならせたまはむ」と。「あな、見苦しや。ゆゆしう思ひ出でらるることもはべるを、いとこそわりなく」 「いで、この御ことよ。さりとも、かうておろかには、よもなり果てさせたまはじ。さいへど、もとの心ざし深く思ひそめつる仲は、名残なからぬものぞ」 など言ひあへるも、さまざまに聞きにくく、「今は、いかにもいかにもかけて言はざらなむ、ただにこそ見め」と思さるるは、人には言はせじ、我一人怨みきこえむとにやあらむ。「いでや、中納言殿の、さばかりあはれなる御心深さを」など、そのかみの人びとは言ひあはせて、「人の御宿世のあやしかりけることよ」と言ひあへり。 |

「幼いころから心細く頼りない身の上で、世の中に執着するものを持たない父宮だけが頼りだったが、あのような山里に長年住んでいて、いつとなく所在なく物寂しい暮らしであったが、心からこの世をつらいとも思わなかったのだが、引き続いて夢のように父姉を亡くして悲しんでいた当時は、自分だけがこの世に残るとは思わず、亡くした人を恋しく悲しいと思っていたが、命を今まで永らえて見れば、人が思ったよりは人並みの生活ができて、長くは続かないかも知れないが、匂宮は一緒に暮らしている限りは不満もないやさしいお扱いなので、世をはかなむ思いも薄らいできたのに、今のこの身のつらさは、言いようもなく、限りなく堪え難い。

すっかりこの世からいなくなってしまった父宮姉君に比べれば、いくら何でも匂宮は時々はお逢いできるだろうと思うのだが、今宵このように見捨てて行ってしまうと、後先も考えられずひどく心細く、自分の心ながら、情けない。長い間永らえていれば」 などと慰めに思うが、その上姥捨山の月澄み上って、夜も更けるままに、あれこれと思い乱れる。松風を渡る風の音も、荒々しい山荘の山嵐に比べれば、ずっとのどかでやさしい感じで、何の不足もない住まいだが、今宵はそう思えず、椎の葉音の方が良かったと思う。 (中君)「山里の松陰に住んでいてもこれ程 身にしむ秋風はなかった」 昔の暮らしを忘れたのか。 老女房たちも、 「もう奥へお入りなさい。月を見るのは忌むべきことです。わずかの果物もいただけていないのは、どうなさったのですか」と。「しゃんとなさいませ。縁起でもないことを思い出します。ほんとに困ったことですわ」 「何という、ご婚儀でしょう。それでも、このままいい加減な扱いをすることはありますまい。何といっても、元の志が深い仲は、冷めないものです」 などと言い合って、あれもこれも聞きにくく、「今は他の人に何も言われたくない、匂宮を黙って見ていよう」と思うのは、人にはとやかく言わせまい、自分ひとりで恨もうとしているのか。「いいえ、薫様が、あれほど親切にしてくださるのに」など、古くからの女房は口々に、「人の宿世はうまくいかない」と言い合った。 2020.12.23/ 2022.9.24/ 2023.10.3 |

| 49.17 匂宮、六の君に後朝の文を書く | 〇 |

|

宮は、いと心苦しく思しながら、今めかしき御心は、いかでめでたきさまに待ち思はれむと、心懸想して、えならず薫きしめたまへる御けはひ、言はむ方なし。待ちつけきこえたまへる所のありさまも、いとをかしかりけり。人のほど、ささやかにあえかになどはあらで、よきほどになりあひたる心地したまへるを、

「いかならむ。ものものしくあざやぎて、心ばへもたをやかなる方はなく、ものほこりかになどやあらむ。さらばこそ、うたてあるべけれ」 などは思せど、さやうなる御けはひにはあらぬにや、御心ざしおろかなるべくも思されざりけり。秋の夜なれど、更けにしかばにや、ほどなく明けぬ。 帰りたまひても、対へはふともえ渡りたまはず、しばし大殿籠もりて、起きてぞ御文書きたまふ。 「御けしきけしうはあらぬなめり」 と、御前なる人びとつきじろふ。 「対の御方こそ心苦しけれ。天下にあまねき御心なりとも、おのづからけおさるることもありなむかし」 など、ただにしもあらず、皆馴れ仕うまつりたる人びとなれば、やすからずうち言ふどももありて、すべて、なほねたげなるわざにぞありける。「御返りも、こなたにてこそは」と思せど、「夜のほどおぼつかなさも、常の隔てよりはいかが」と、心苦しければ、急ぎ渡りたまふ。 寝くたれの御容貌、いとめでたく見所ありて、入りたまへるに、臥したるもうたてあれば、すこし起き上がりておはするに、うち赤みたまへる顔の匂ひなど、今朝しもことにをかしげさまさりて見えたまふに、あいなく涙ぐまれて、しばしうちまもりきこえたまふを、恥づかしく思してうつ臥したまへる、髪のかかり、髪ざしなど、なほいとありがたげなり。 宮も、なまはしたなきに、こまやかなることなどは、ふともえ言ひ出でたまはぬ面隠しにや、 「などかくのみ悩ましげなる御けしきならむ。暑きほどのこととか、のたまひしかば、いつしかと涼しきほど待ち出でたるも、なほはればれしからぬは、見苦しきわざかな。さまざまにせさすることも、あやしく験なき心地こそすれ。さはありとも、修法はまた延べてこそはよからめ。験あらむ僧もがな。なにがし僧都をぞ、夜居にさぶらはすべかりける」 など、やうなるまめごとをのたまへば、かかる方にも言よきは、心づきなくおぼえたまへど、むげにいらへきこえざらむも例ならねば、 「昔も、人に似ぬありさまにて、かやうなる折はありしかど、おのづからいとよくおこたるものを」 とのたまへば、 「いとよくこそ、さはやかなれ」 とうち笑ひて、「なつかしく愛敬づきたる方は、これに並ぶ人はあらじかし」とは思ひながら、なほまた、とくゆかしき方の心焦られも立ち添ひたまへるは、御心ざしおろかにもあらぬなめりかし。 |

宮は、中君にお気の毒に思いながらも、派手な性分で、すばらしい婿として歓迎されたいと思って、念入りに香を焚きしめた風采は、言いようもなく立派だ。お待ちしていた邸のたたずまいも数寄を凝らしたものだった。六君の身体つきは、小柄できゃしゃなどではなく、ほどよく大人びているような気がして、

「どうだろう、しっかり者で気が強く、気立てもやさしいところがなく、こわいもの知らずといった人柄だろうか、もしそうなら困ったものだ」 などと思ったが、そのような気配ではなく、愛情もひとかたならず覚えるのだった。秋の夜だったが、夜更けにお越しになったので、ほどなく明けた。 二条院に帰っても、中君のいる対にはすぐにも行かなかった。寝殿でしばらく休んで、起きて文を書いた。 「まんざらでもないご様子だ」 とお付きの人々は互いに言い合う。 「対のお方こそ、お気の毒だ。宮がどんなに分け隔てなくしても、あちらに負けてしまうこともあるでしょう」 など、平気でいられず、皆馴れ仕える人々なので、おもしろくなく言う者もいて、総じて、穏やかではいられないのだった。「六君の返事もこちらで読みたい」と思うが、「一晩逢わなかったのも、いつもの無沙汰以上に心配だ」と、気になるので、急いで対に行った。 寝起きの顔、とても立派で見栄えがする姿で入ると、中君は横になっているのもいけないので、少し起き上がっていると、ぽっと赤みがさした顔の匂いなど、今朝はことに美しさが際立って見えるので、宮は思わず涙ぐみ、まじまじと見るのを、気恥ずかしがって、うつ伏している、髪のかかり具合や、髪の生え際など、とても美しい。 宮も何となくきまりが悪いので、愛情のこもった言葉など、言い出せないでいる照れ隠しだろうか、 「どうしてこんなにお加減が悪そうにしているのか。暑い季節のせいかと仰ったので、早く涼しくなればと待っていたのに、それでもよくならないのは困ったことですね。いろいろさせているのも、効き目がない。でも諦めずに加持祈祷は日を延すことにしましょう。験のある僧に頼みたいものだ。あの誰々僧を、夜居に呼びましょうか」 など、具体的な話をするので、こんな話題でも調子のよいことを言うので、おもしろくはなかったが、むげに答えないのも不自然なので、 「昔も、人と違って弱い体質で、このようなことはありましたが、自然によくなったものです」 と言えば、 「ほんとにお丈夫な質ですね」 と笑って、「親しみがあって愛嬌のある方は、この方に並ぶ者なしですね」とは思いながら、それでも、早く六君に会いたい、と心急く気持ちは抑え難いのだった。 2020.12.23/ 2023.10.3 |

| 49.18 匂宮、中君を慰める | 〇 |

|

†されど、見たまふほどは変はるけぢめもなきにや、後の世まで誓ひ頼めたまふことどもの尽きせぬを聞くにつけても、げに、この世は短かめる命待つ間も、つらき御心に見えぬべければ、「後の契りや違はぬこともあらむ」と思ふにこそ、なほこりずまに、またも頼まれぬべけれとて、いみじく念ずべかめれど、え忍びあへぬにや、今日は泣きたまひぬ。

日ごろも、「いかでかう思ひけりと見えたてまつらじ」と、よろづに紛らはしつるを、さまざまに思ひ集むることし多かれば、さのみもえもて隠されぬにや、こぼれそめては、えとみにもためらはぬを、いと恥づかしくわびしと思ひて、いたく背きたまへば、しひてひき向けたまひつつ、 「聞こゆるままに、あはれなる御ありさまと見つるを、なほ隔てたる御心こそありけれな。さらずは、夜のほどに思し変はりにたるか」 とて、わが御袖して涙を拭ひたまへば、 「夜の間の心変はりこそ、のたまふにつけて、推し量られはべりぬれ」 とて、すこしほほ笑みぬ。 「げに、あが君や、幼なの御もの言ひやな。されどまことには、心に隈のなければ、いと心やすし。いみじくことわりして聞こゆとも、いとしるかるべきわざぞ。むげに世のことわりを知りたまはぬこそ、らうたきものからわりなけれ。よし、わが身になしても思ひめぐらしたまへ。身を心ともせぬありさまなり。もし、思ふやうなる世もあらば、人にまさりける心ざしのほど、知らせたてまつるべきひとふしなむある。たはやすく言出づべきことにもあらねば、命のみこそ」 などのたまふほどに、かしこにたてまつれたまへる御使、いたく酔ひ過ぎにければ、すこし憚るべきことども忘れて、けざやかにこの南面に参れり。 |

けれども、中君を目の前にすると、今までと気持ちに変わりがないのか、来世まで誓って頼もしい言葉が尽きないので、ほんとうに、この世の短い命の間にも、つれない仕打ちはあるだろうし、「来世の契りは果たせないこともあるだろう」と思うのだが、性懲りもなく、やはり宮を頼みにしてしまい、そんなわが身だが、堪えきれずに、今日は泣いてしまった。

日頃も、「こんなに悲しんでいると見られたくない」と、何かと目立たないようにしたが、あれこれ思い悩むことが多く、いつまでも隠せず、涙がこぼれそうになり、すぐにも抑えられないのを、宮の手前恥ずかしくつらいと思って、顔をそむけたが、宮は強いて自分の方に向かせて、 「言った通りに信じてくださって、愛おしい方。やはりつれない気持ちがあったのですね。でなければ、夜の内に心変りしたのですか」 宮は言って自分の袖で中君の涙をぬぐい、 「夜の間の心変わりは、そう言ったあなたの心ではありませんか」 と宮は言って少し微笑んだ。 「本当に、聞き分けのないことを仰る。しかし本当は、隠し立てしていないので、気が楽です。もっともらしいことを並べても、自ずと分かるものです。何も世間の道理を知らないのが、可愛らしいのですが困ったものですね。まあ、わたしの身を考えてご覧なさい。自由に振舞えないのです。もし、思い通りの世になったら、誰よりもあなたを愛している気持ちを、知らしめられることがひとつあります。軽々に言うことではありません。命永らえればの話です」 などと宮が言ううちに、あちらに遣った文使いが、振る舞い酒にひどく酔い過ぎて、少し憚ることも忘れて、大っぴらにこの南面に来た。 2020.12.24/ 2022.9.24/ 2023.10.4 |

| 49.19 後朝の使者と中君の諦観 | 〇 |

|

海人の刈るめづらしき玉藻にかづき埋もれたるを、「さなめり」と、人びと見る。いつのほどに急ぎ書きたまへらむと見るも、やすからずはありけむかし。宮も、あながちに隠すべきにはあらねど、さしぐみはなほいとほしきを、すこしの用意はあれかしと、かたはらいたけれど、今はかひなければ、女房して御文とり入れさせたまふ。

「同じくは、隔てなきさまにもてなし果ててむ」と思ほして、ひき開けたまへるに、「継母の宮の御手なめり」と見ゆれば、今すこし心やすくて、うち置きたまへり。宣旨書きにても、うしろめたのわざや。 「さかしらは、かたはらいたさに、そそのかしはべれど、いと悩ましげにてなむ。 女郎花しをれぞまさる朝露の いかに置きける名残なるらむ」 あてやかにをかしく書きたまへり。 「かことがましげなるもわづらはしや。まことは、心やすくてしばしはあらむと思ふ世を、思ひの外にもあるかな」 などはのたまへど、 「また二つとなくて、さるべきものに思ひならひたるただ人の仲こそ、かやうなることの恨めしさなども、見る人苦しくはあれ、思へばこれはいと難し。つひにかかるべき御ことなり。宮たちと聞こゆるなかにも、筋ことに世人思ひきこえたれば、幾人も幾人も得たまはむことも、もどきあるまじければ、人も、この御方いとほしなども思ひたらぬなるべし。かばかりものものしくかしづき据ゑたまひて、心苦しき方、おろかならず思したるをぞ、幸ひおはしける」 と聞こゆめる。みづからの心にも、あまりにならはしたまうて、にはかにはしたなかるべきが嘆かしきなめり。 「かかる道を、いかなれば浅からず人の思ふらむと、昔物語などを見るにも、人の上にても、あやしく聞き思ひしは、げにおろかなるまじきわざなりけり」 と、わが身になりてぞ、何ごとも思ひ知られたまひける。 |

すばらしい衣装の数々をうず高く肩に被いて、「そうだろう」と女房たちは見る。匂宮はいつ文を書いたのだろうと、おもしろからぬ思いだろう。宮もしいて隠すつもりはなかったが、いきなり中の君に見せつけるのはかわいそうなので、使者は少し心遣いをしてもよかったが、もう仕方ないので、女房に文を取り次がた。

「どうせなら、隠し立てせずに通そう」と思って、開けると、「継母の筆跡だ」と見て、今少しほっとして、下に置いた。代筆でも、気になる中味ですね。 「差し出たことは、恐れ多いことですが、筆をとるように勧めたのですが、とてもつらそうにしているので。 (落葉宮)姫君がことのほか萎れています 朝露がどのようにおいていった名残りでしょうか」 上品に見事に書いている。 「何やら恨みがましいのが面倒だ。ほんとうは気楽に二人きりでしばらくは暮らそうと思っているのに、思いもかけぬことだ」 などと言うが、 「二人目の妻はいなくて、夫婦とはそういうものと思っている普通の夫婦なら、このような立場に置かれた妻の気持ちを同情するだろうが、考えてみればこれは難しいことだ。いずれこうなるはずの匂宮の立場なのだ。宮たちの中でも、特別の人は、妻を何人も得ても、非難されるはずのない人だから、世間の人も、中君が気の毒だと思わない。二条院に迎えられて、大事にされて並々ならぬ寵愛を受けて、幸運な方と思われているのだ」 と世間で噂しているようだ。 中君も、今まであまりに大事に扱われたので、急に体裁が悪くなり嘆くのだった。 「このような男女の道を、どうして大変なことのように人は思うのであろう、昔話などを見ても、人のことでも、合点がゆかなかったが、なるほど大変なことだ」 と、わが身にてらして、何ごとも思い知るのだった。 2020.12.25/ 2022.9.26/ 2023.10.4 |

| 49.20 匂宮と六の君の結婚第二夜 | 〇 |

|

宮は、常よりもあはれに、うちとけたるさまにもてなしたまひて、

「むげにもの参らざなるこそ、いと悪しけれ」 とて、よしある御くだもの召し寄せ、また、さるべき人召して、ことさらに調ぜさせなどしつつ、そそのかしきこえたまへど、いとはるかにのみ思したれば、「見苦しきわざかな」と嘆ききこえたまふに、暮れぬれば、夕つ方、寝殿へ渡りたまひぬ。 風涼しく、おほかたの空をかしきころなるに、今めかしきにすすみたまへる御心なれば、いとどしく艶なるに、もの思はしき人の御心のうちは、よろづに忍びがたきことのみぞ多かりける。ひぐらしの鳴く声に、山の蔭のみ恋しくて、 「おほかたに聞かましものをひぐらしの 声恨めしき秋の暮かな」 今宵はまだ更けぬに出でたまふなり。御前駆の声の遠くなるままに、海人も釣すばかりになるも、「我ながら憎き心かな」と、思ふ思ふ聞き臥したまへり。はじめよりもの思はせたまひしありさまなどを思ひ出づるもましきまでおぼゆ。 「この悩ましきことも、いかならむとすらむ。いみじく命短き族なれば、かやうならむついでにもやと、はかなくなりなむとすらむ」 と思ふには、「惜しからねど、悲しくもあり、またいと罪深くもあなるものを」など、まどろまれぬままに思ひ明かしたまふ。 |

宮は、いつもより情愛細やかに、くつろいで、

「何も召し上がらないのは、よくないです」 と言って、珍しい果物を取り寄せ、また、料理人を呼んで特別に調理させたりして、中君にたくさん食べるようにお勧めするが、とても食欲がなさそうなので「困ったことだ」と嘆いていたが、日が暮れて、夕暮れになり、寝殿へ移った。 風が涼しく、空が秋らしく風情を帯びてきて、宮は派手なことの好きな性分で、ますます気持ちがはずむが、思い悩むことの多い中君の心の内は、堪えがたいことが多かった。ひぐらしの鳴く声を聞くと、山荘が恋しくなり、 (中君)「宇治にいたら何気なく聞くひぐらしの声も 物悲しい秋の暮れであることよ」 今宵はまだ早いのに出かけた。前駆の声が遠くなるままに、海女も釣りをするばかりに涙があふれて、「われながら嫌な性根だ」と思いながら聞いた。宮が初めから、自分につらい思いをさせたことを思い、もう沢山という気がする。 「この身重の身体の気分が悪いのも、どうなるのだろう。短命な一族だから、こんなお産といった折にも死んでしまうのではないか」 と思うと、「惜しくもない命だが、悲しくもあり罪深くもある」など、眠れないままに物思いしつつ夜が明けた。 2020.12.25/ 2022.9.26/ 2023.10.4 |

| 49.21 匂宮と六の君の結婚第三夜の宴 | 〇 |

|

その日は、后の宮悩ましげにおはしますとて、誰も誰も、参りたまへれど、御風邪におはしましければ、ことなることもおはしまさずとて、大臣は昼まかでたまひにけり。中納言の君誘ひきこえたまひて、一つ御車にてぞ出でたまひにける。

「今宵の儀式、いかならむ。きよらを尽くさむ」と思すべかめれど、限りあらむかし。この君も、心恥づかしけれど、親しき方のおぼえは、わが方ざまにまたさるべき人もおはせず、ものの栄にせむに、心ことにおはする人なればなめりかし。例ならずいそがしく参までたまひて、人の上に見なしたるを口惜しとも思ひたらず、何やかやともろ心に扱ひたまへるを、大臣は、人知れずなまねたしと思しけり。 宵すこし過ぐるほどにおはしましたり。寝殿の南の廂、東に寄りて御座参れり。御台八つ、例の御皿など、うるはしげにきよらにて、また、小さき台二つに、花足の御皿なども、今めかしくせさせたまひて、餅参らせたまへり。めづらしからぬこと書きおくこそ憎けれ。 大臣渡りたまひて、「夜いたう更けぬ」と、女房してそそのかし申したまへど、いとあざれて、とみにも出でたまはず。北の方の御はらからの左衛門督、藤宰相などばかりものしたまふ。 からうして出でたまへる御さま、いと見るかひある心地す。主人の頭中将、盃ささげて御台参る。次々の御土器、二度、三度参りたまふ。中納言のいたく勧めたまへるに、宮すこしほほ笑みたまへり。 「わづらはしきわたりを」 と、ふさはしからず思ひて言ひしを、思し出づるなめり。されど、見知らぬやうにて、いとまめなり。 東の対に出でたまひて、御供の人びともてはやしたまふ。おぼえある殿上人どもいと多かり。 四位六人は、女の装束に細長添へて、五位十人は、三重襲の唐衣、裳の腰も皆けぢめあるべし。六位四人は、綾の細長、袴など。かつは、限りあることを飽かず思しければ、ものの色、しざまなどをぞ、きよらを尽くしたまへりける。 召次、舎人などの中には、乱りがはしきまでいかめしくなむありける。げに、かくにぎははしくはなやかなることは、見るかひあれば、物語などに、まづ言ひたてたるにやあらむ。されど、詳しくはえぞ数へ立てざりけるとや。 |

結婚第三夜の日は、明石の中宮の具合が悪いので、皆がこぞって参内したが、風邪だったので、格別心配なこともない様子なので、夕霧は昼に宮中を退出した。薫を誘って、ひとつの車で一緒に宮中を出た。

「今宵の儀式をどうしよう。美しさの限りを尽くそう」と思うが、限りはあるだろう。薫君も、気の許せる人であるが、近い結縁者として夕霧方には他に適当な人がおられず、宴席に花を添えるのに、こんな立派な人はない。薫はいつもと違って早々と六条の院に戻って、六の君を匂宮に取られのを口惜しいとも思わず、何やかやと一緒になって支度するのを、夕霧は、人知れず小憎らしいと思うのだった。 宵少し過ぎて匂宮はお越しになった。寝殿の南の廂、東に寄って座した。高坏八つ、恒例の料理を盛った皿、折目正しく贅を凝らして並べ、また小さい台二つに、花足の皿など、しゃれた感じに整え,餅が供せられる。珍しくもないことを書くのは気が利かないが。 夕霧がお越しになって、「夜も十分更けた」と女房に催促するが、すぐにも宮は出てこない。雲居の雁の兄弟の左衛門の督、藤宰相などが席についていた。 ようやく出て来た匂宮の姿は、見る甲斐のある見事なものだった。主人の頭中将、盃をささげて台を持って来た。次々と盃が供せられた盃を召し上がり、薫が勧める盃で、宮は少し微笑んだ。 「煩わしい邸だろう」 と、評したことを思い出したが、それでも、薫は素知らぬ顔をして、まじめくさっている。 薫は東の対に行って、匂宮の供の者たちを接待する。名の知れた殿上人が多くいた。 四位の六人には、女の装束に細長を添えて、五位の十人には、三重襲の唐衣、裳の腰もすべて位階で差がつけてある。六位の四人には、綾の細長、袴など。また、限りのあるのが物足りなく、色合いや、仕立てなどに、善美を尽くした。 召次、舎人などの中には、羽目を外したと思われるほど禄を賜ったのだった。ほんとうにこのように盛大な儀式は見る甲斐があるので、物語にも語られるのかも知れない。けれども詳しくは述べ立てられないとのことです。 202012.27/ 2022.9.27/ 2023.10.4 |

| 49.22 薫、匂宮の結婚につけわが身を顧みる | 〇 |

|

中納言殿の御前の中に、なまおぼえあざやかならぬや、暗き紛れに立ちまじりたりけむ、帰りてうち嘆きて、

「わが殿の、などかおいらかに、この殿の御婿にうちならせたまふまじき。あぢきなき御独り住みなりや」 と、中門のもとにてつぶやきけるを聞きつけたまひて、をかしとなむ思しける。夜の更けてねぶたきに、かのもてかしづかれつる人びとは、心地よげに酔ひ乱れて寄り臥しぬらむかしと、うらやましきなめりかし。 君は、入りて臥したまひて、 「はしたなげなるわざかな。ことことしげなるさましたる親の出でゐて、離れぬなからひなれど、これかれ、火明くかかげて、勧めきこゆる盃などを、いとめやすくもてなしたまふめりつるかな」 と、宮の御ありさまを、めやすく思ひ出でたてまつりたまふ。 「げに、我にても、よしと思ふ女子持たらましかば、この宮をおきたてまつりて、内裏にだにえ参らせざらまし」と思ふに、「誰れも誰れも、宮にたてまつらむと心ざしたまへる女は、なほ源中納言にこそと、とりどりに言ひならふなるこそ、わがおぼえの口惜しくはあらぬなめりな。さるは、いとあまり世づかず、古めきたるものを」など、心おごりせらる。 「内裏の御けしきあること、まことに思したたむに、かくのみもの憂くおぼえば、いかがすべからむ。おもだたしきことにはありとも、いかがはあらむ。いかにぞ、故君にいとよく似たまへらむ時に、うれしからむかし」と思ひ寄らるるは、さすがにもて離るまじき心なめりかし。 |

薫の前駆のなかに、あまり注目されなかったのだろう、暗いところにいたのか、帰宅してから嘆いて、

「わが殿は、どうして素直に、この殿の婿にならなかったのか、味気ないひとり住まいをして」 と中門の辺りでつぶやいているのを薫は聞いて、可笑しく思うのだった。夜が更けて皆眠たいのを、酒を存分に供せられた人たちは、気持ちよく酔いしれてもう寝ているだろうと思って羨ましいと思ったのだろう。 薫は部屋に入って臥したが、 「人の婿になるなど、何と面映ゆいことか。格式張った親が出て来て、いずれも遠からぬ血筋だが、火影の明るい中で、勧める盃などを、いかにも無難にさばいていらっしゃった匂宮だった」 と、宮の有様を立派だったと思い出すのだった。 「確かにわたしだってこれは思う女子を持ったら、この宮を出し抜いて、内裏には出さないだろう」と思うと、「誰だって宮に仕えようと思っている女は、やはり薫にこそと、とりどりに言っているそうだが、わたしの評判もまんざらではないな。しかし、それにしては自分はあまり世離れして、古めいた人間なのに」など、大きな気持ちになる。 帝のご意向があるようだが、本当に帝がその気におなりになったら、自分がこんな風に気が進まなかったらどうしよう。名誉なことではあるが、どんなものだろう。どうだろう。亡き大君によく似ていたら、うれしいのだが」と思うのは、さすがにお断わりする気はないのだろう。 2020.12.27/ 2022.9.27/2023.10.4 |

| 49.23 薫と按察使の君、匂宮と六の君 | 〇 |

|

例の、寝覚がちなるつれづれなれば、按察使の君とて、人よりはすこし思ひましたまへるが局におはして、その夜は明かしたまひつ。明け過ぎたらむを、人の咎むべきにもあらぬに、苦しげに急ぎ起きたまふを、ただならず思ふべかめり。

「うち渡し世に許しなき関川を みなれそめけむ名こそ惜しけれ」 いとほしければ、 「深からず上は見ゆれど関川の 下の通ひは絶ゆるものかは」 深しと、のたまはむにてだに頼もしげなきを、この上の浅さは、いとど心やましくおぼゆらむかし。妻戸押し開けて、 「まことは、この空見たまへ。いかでかこれを知らず顔にては明かさむとよ。艶なる人まねにてはあらで、いとど明かしがたくなり行く、夜な夜なの寝覚には、この世かの世までなむ思ひやられて、あはれなる」 など、言ひ紛らはしてぞ出でたまふ。ことにをかしきことの数を尽くさねど、さまのなまめかしき見なしにやあらむ、情けなくなどは人に思はれたまはず。かりそめの戯れ言をも言ひそめたまへる人の、気近くて見たてまつらばや、とのみ思ひきこゆるにや、あながちに、世を背きたまへる宮の御方に、縁を尋ねつつ参り集まりてさぶらふも、あはれなること、ほどほどにつけつつ多かるべし。 宮は、女君の御ありさま、昼見きこえたまふに、いとど御心ざしまさりけり。おほきさよきほどなる人の、様体いときよげにて、髪のさがりば、頭つきなどぞ、ものよりことに、あなめでた、と見えたまひける。色あひあまりなるまで匂ひて、ものものしく気高き顔の、まみいと恥づかしげにらうらうじく、すべて何ごとも足らひて、容貌よき人と言はむに、飽かぬところなし。 二十に一つ二つぞ余りたまへりける。いはけなきほどならねば、片なりに飽かぬところなく、あざやかに、盛りの花と見えたまへり。限りなくもてかしづきたまへるに、かたほならず。げに、親にては、心も惑はしたまひつべかりけり。 ただ、やはらかに愛敬づきらうたきことぞ、かの対の御方はまづ思ほし出でられける。もののたまふいらへなども、恥ぢらひたれど、また、あまりおぼつかなくはあらず、すべていと見所多く、かどかどしげなり。 よき若人ども三十人ばかり、童六人、かたほなるなく、装束なども、例のうるはしきことは、目馴れて思さるべかめれば、引き違へ、心得ぬまでぞ好みそしたまへる。三条殿腹の大君を、春宮に参らせたまへるよりも、この御ことをば、ことに思ひおきてきこえたまへるも、宮の御おぼえありさまからなめり。 |

いつもの物思いして、寝付けないので、按察使の君といって、人よりは少し思いをかけていた者の部屋に行って、その夜は明かした。帰りが遅くなっても、人に咎めれられないのに、気にして急いで起きるので、按察使の君は心穏やかではない。

(按察使君)「世間に認められない仲ですが、 逢っていると噂が立つのがつらいです」 お気の毒に思い、 (薫)「うわべは深くないように見えますが 底に流れる思いは絶えることがありません」 深く愛しいると言われてもあてにならない、それ以上に上辺は浅く見えると言われて、心を痛めたことであろう。妻戸を開けて、 「ほら、あの空をご覧なさい。この空を知らぬ顔をして夜を明かすとは。風流人をまねるのではないが、段々夜長で明かしがたくなっていく夜な夜なの寝覚めには、現世来世まで思われて、あわれだ」 などと言い紛らしている。薫は殊に女を喜ばす言葉を多くは言わないが、風采が優雅に見えるのでそう思われるのだろう、冷たい人とは思われない。初めはほんの軽い気持ちで戯言を言った女が、薫の近くでお仕えして見たいと思って、無理に願って、出家した母女三の宮に、縁故を頼って集まるが、可哀そうなことも、それなりに応じて多いようだ。 匂宮は、六の君の様子を、昼見ることになって、いっそう愛情が深くなった。背格好も丁度よく、姿もとてもすっきりしており、髪の垂れ具合や頭つきなど、人にすぐれていると思われた。色艶は驚くほど艶があり匂って、すばらしく気高い顔の、目元が恥ずかし気にしているが利発そうで、欠点がなくすべてが十分に備わっていて、器量のよい人と言ってよいだろう。 二十に一つ二つ余りある年ごろ。分別もつかない年頃ではないので、未熟で不足に思われるところもなく、今が花の盛りと見えた。この上もなく大切に育てられて、至らぬ点はない。親としては、迷うのも無理からぬところだ。 ただ、やさしく可愛らしい点では、中の君をまず思い出した。六の君は話しかけた返事なども、恥ずかしそうにしているが、引っ込み思案が過ぎるということもなく、すべてにすばらしく立派で、とても利発そうだった。 美しい女房たちも三十人ばかり、童六人、見栄えよく、装束も、例の格式ばったものでは宮が目新しく思わないだろうから、意表をついて、思いっきり派手な衣装を凝らしている。雲居の雁の長女を春宮にさし上げなさった時よりも、六の君の結婚に気を使ったのも、匂宮の声望と人柄によるのだろう。 2020.12.28/ 2022.9.28/ 2023.10.4 |

| 49.24 中君と薫、手紙を書き交す | 〇 |

|

かくて後、二条院に、え心やすく渡りたまはず。軽らかなる御身ならねば、思すままに、昼のほどなどもえ出でたまはねば、やがて同じ南の町に、年ごろありしやうにおはしまして、暮るれば、また、え引き避きても渡りたまはずなどして、待ち遠なる折々あるを、

「かからむとすることとは思ひしかど、さしあたりては、いとかくやは名残なかるべき。げに、心あらむ人は、数ならぬ身を知らで、交じらふべき世にもあらざりけり」 と、返す返すも山路分け出でけむほど、うつつともおぼえず悔しく悲しければ、 「なほ、いかで忍びて渡りなむ。むげに背くさまにはあらずとも、しばし心をも慰めばや。憎げにもてなしなどせばこそ、うたてもあらめ」 など、心一つに思ひあまりて、恥づかしけれど、中納言殿に文たてまつれたまふ。 「一日の御ことをば、阿闍梨の伝へたりしに、詳しく聞きはべりにき。かかる御心の名残なからましかば、いかにいとほしくと思ひたまへらるるにも、おろかならずのみなむ。さりぬべくは、みづからも」 と聞こえたまへり。 陸奥紙に、ひきつくろはずまめだち書きたまへるしも、いとをかしげなり。宮の御忌日に、例のことどもいと尊くせさせたまへりけるを、喜びたまへるさまの、おどろおどろしくはあらねど、げに、思ひ知りたまへるなめりかし。例は、これよりたてまつる御返りをだに、つつましげに思ほして、はかばかしくも続けたまはぬを、「みづから」とさへのたまへるが、めづらしくうれしきに、心ときめきもしぬべし。 宮の今めかしく好みたちたまへるほどにて、思しおこたりけるも、げに心苦しく推し量らるれば、いとあはれにて、をかしやかなることもなき御文を、うちも置かず、ひき返しひき返し見ゐたまへり。御返りは、 「承りぬ。一日は、聖だちたるさまにて、ことさらに忍びはべしも、さ思ひたまふるやうはべるころほひにてなむ。名残とのたまはせたるこそ、すこし浅くなりにたるやうにと、恨めしく思うたまへらるれ。よろづはさぶらひてなむ。あなかしこ」 と、すくよかに、白き色紙のこはごはしきにてあり。 |

こうして後、宮は二条院に気安く行けなくなった。軽々しい身分ではないので、思い立っても、昼間に二条院へ出かけられず、そのまま六条院に以前のように住まって、暮れると、六の君を避けて、二条院へ行くわけにもゆかず、中君は待ち遠しい折々が多く、

「こうなるだろうとは思っていたが、いざ直面してみると、こんな手のひら返すように変わるとは。なるほど思慮深い人は、身分をわきまえ、交わる世界ではない」 と、宇治の山路を分けて出て来たのを、現とも思われず悔やまれ悲しくて、 「やはり、どうかしてこっそり帰ろう。すっかり仲を絶ってしまうのではなく、しばらく気楽にしたい。可愛げなのない態度は具合が悪いだろが」 など、自分ひとりで決めかねて、恥ずかしかったが、思い切って薫に文をだした。 「先日の法要のことは、阿闍梨から知らせがあり、詳しく聞きました。こうしたご親切がなければ、亡き人々をおいたわしく思うにつけ、つくづくありがたい。できましたら直接お会いして御礼申し上げたい」 と書いた。 陸奥紙に、気取らず生真面目に書いているだけなのだが、それに風情があった。亡き八の宮の命日に、法要を尊くしたのを、喜んでいる様子が感じられ、大げさではなく、本当にそう思っているのだろう。いつもは、こちらから出した文の返事も、遠慮がちな態度で、すらすらと言葉を連ねることをされないのに、「直接会ってお礼を申し上げたい」とさえ言うのが、珍しくてうれしくて、薫は心がときめいた。 匂宮が目新しい六の君に夢中になって、中君を疎かにするのも、お気の毒だが察しがつくので、薫はたいそうお気の毒に思い、何の風情もない文を、下へもおかず繰り返し見るのだった。返事は、 「お手紙拝見しました。法事の日は、修行僧のような格好で、忍んで宇治へ行きましたのも、そう思われる頃合いかと思いまして、名残りと仰せられるのも、気持ちが浅く見られた心地がして、恨めしい。ではお会いしてから。早々」 と、白い紙のごわごわしたのに生真面目に書いてある。 2020.12.28/ 2022.9.29/ 2023.10.4 |

| 49.25 薫、中君を訪問して慰める | |

|

さて、またの日の夕つ方ぞ渡りたまへる。人知れず思ふ心し添ひたれば、あいなく心づかひいたくせられて、なよよかなる御衣どもを、いとど匂はし添へたまへるは、あまりおどろおどろしきまであるに、丁子染の扇の、もてならしたまへる移り香などさへ、喩へむ方なくめでたし。

女君も、あやしかりし夜のことなど、思ひ出でたまふ折々なきにしもあらねば、まめやかにあはれなる御心ばへの、人に似ずものしたまふを見るにつけても、「さてあらましを」とばかりは思ひやしたまふらむ。 いはけなきほどにしおはせねば、恨めしき人の御ありさまを思ひ比ぶるには、何事もいとどこよなく思ひ知られたまふにや、常に隔て多かるもいとほしく、「もの思ひ知らぬさまに思ひたまふらむ」など思ひたまひて、今日は、御簾の内に入れたてまつりたまひて、母屋の簾に几帳添へて、我はすこしひき入りて対面したまへり。 「わざと召しとはべらざりしかど、例ならず許させたまへりし喜びに、すなはちも参らまほしくはべりしを、宮渡らせたまふと承りしかば、折悪しくやはとて、今日になしはべりにける。さるは、年ごろの心のしるしもやうやうあらはれはべるにや、隔てすこし薄らぎはべりにける御簾の内よ。めづらしくはべるわざかな」 とのたまふに、なほいと恥づかしく、言ひ出でむ言葉もなき心地すれど、 「一日、うれしく聞きはべりし心の内を、例の、ただ結ぼほれながら過ぐしはべりなば、思ひ知る片端をだに、いかでかはと、口惜しさに」 と、いとつつましげにのたまふが、いたくしぞきて、絶え絶えほのかに聞こゆれば、心もとなくて、 「いと遠くもはべるかな。まめやかに聞こえさせ、承らまほしき世の御物語もはべるものを」 とのたまへば、げに、と思して、すこしみじろき寄りたまふけはひを聞きたまふにも、ふと胸うちつぶるれど、さりげなくいとど静めたるさまして、宮の御心ばへ、思はずに浅うおはしけりとおぼしく、かつは言ひも疎め、また慰めも、かたがたにしづしづと聞こえたまひつつおはす。 |

その翌日の夕方、薫は二条院へ行った。人知れず恋焦がれる気持ちがあるので、あらずもがなの気配りをして、しなやかなお召し物に、一段と薫物を焚き込んで、仰々しいほどであるに加えて、丁子染の扇に普段使ってる移り香まで、言いようもなくすばらしい。

中君も、不思議な一夜のことなどを思い出しすこともあって、心底からやさしい薫の心ばえが、並みの人と違い格別なのを知っているので、「この人と一緒になればよかった」くらいは思ったであろうか。 ものの分からない年ごろでもないので、恨めしい匂宮の有様と比べると、薫は何ごともすばらしいお方と思い知ったからか、いつもは隔てて扱いなのもお気の毒で、「人の好意が分からない人だ」などと思うかもしれないので、今日は御簾の中に入ってもらい、母屋の簾に几帳を添えて、少し奥まったところで対面した。 「わざわざお呼びということではありませんが、いつもと違って寛大なお言葉を頂き、うれしくてすぐにも参りたかったのですが、昨日は匂宮がお越しになると聞きましたので、お邪魔と思い、今日になりました。さては、年来の誠意が報われると思い、隔てが少し薄くなって御簾の内になり、珍しいこともあるものです」 と言うと、中君は、まだ恥ずかしくて、言い出す言葉もない心地がして、 「先日は父の法要の様子をうれしく聞きました。その心のうちを、胸の中にしまっておくだけでは、感謝の気持ちのを表せませんので」 と遠慮がちに言うので、部屋の奥深くから絶え絶えにかすかに聞こえるので、心もとなく、 「話が遠いですね。いろいろお話したいこともあり、お伺いしたいこともありますので」 と言うと、いかにも、と思って、少しにじり寄って来られるのが聞こえて、胸が高鳴るが、そうは見せずに落ち着いて考えてみると、宮の心ばえが思いもかけず浅いと思い、一方では宮を批判し、また中君を慰め、双方に渡ってあれこれ落ち着いて申し上げるのだった。 2020.12.29/ 2022.9.29/ 2023.10.6 |

| 49.26 中君、薫に宇治への同行を願う | |

|

女君は、人の御恨めしさなどは、うち出で語らひきこえたまふべきことにもあらねば、ただ、世やは憂きなどやうに思はせて、言少なに紛らはしつつ、山里にあからさまに渡したまへとおぼしく、いとねむごろに思ひてのたまふ。

「それはしも、心一つにまかせては、え仕うまつるまじきことにはべり。なほ、宮にただ心うつくしく聞こえさせたまひて、かの御けしきに従ひてなむよくはべるべき。さらずは、すこしも違ひ目ありて、心軽くもなど思しものせむに、いと悪しくはべりなむ。さだにあるまじくは、道のほども御送り迎へも、おりたちて仕うまつらむに、何の憚りかははべらむ。うしろやすく人に似ぬ心のほどは、宮も皆知らせたまへり」 などは言ひながら、折々は、過ぎにし方の悔しさを忘るる折なく、ものにもがなやと、取り返さまほしきと、ほのめかしつつ、やうやう暗くなりゆくまでおはするに、いとうるさくおぼえて、 「さらば、心地も悩ましくのみはべるを、また、よろしく思ひたまへられむほどに、何事も」 とて、入りたまひぬるけしきなるが、いと口惜しければ、 「さても、いつばかり思し立つべきにか。いとしげくはべし道の草も、すこしうち払はせはべらむかし」 と、心とりに聞こえたまへば、しばし入りさして、 「この月は過ぎぬめれば、朔日のほどにも、とこそは思ひはべれ。ただ、いと忍びてこそよからめ。何か、世の許しなどことことしく」 とのたまふ声の、「いみじくらうたげなるかな」と、常よりも昔思ひ出でらるるに、えつつみあへで、寄りゐたまへる柱もとの簾の下より、やをらおよびて、御袖をとらへつ。 |

中君は、匂宮のつれない仕打ちは、語るべきではない、ただ自分が悪いのだ、という風に思わせて、言葉少なに紛らわせて、宇治の山里にほんのちょっとだけお連れしていただきたいと思っている、とお頼みになる。

「そのことに関しては、わたしの一存では取り計らえません。やはり宮に素直にお願いして、宮の意向に従ってするのがよろしいです。そうしないと、ちょっとした行き違いがあっても、軽率なことと思われては、大変なことになるでしょう。そうした心配さえなければ、道も知っていますし送迎もわたし自身でお世話しましょう。何の遠慮もいりません。安心できるわたしの性分は、宮も十分承知してます」 などとは言いながら、時々は過去の悔しさを忘れる時がなく、昔を今に取り返したいとほのめかして、ようやく暗くなってきたので、中君は面倒なことになりそうな気がして、 「それでは、今日は気分がとても悪いので、またあらためて、よくなった折にでも、何ごとも」 と言って、奥へ入ろうとするので、残念なので、 「それにしても、いつ頃お出でかけになるおつもりですか。茂っている道の草も少しは刈らせておきましょう」 と、気を引こうとして言うと、入りかけたまま、 「今月はもう終わりでしょうから、一日でも」と思っております。ごく忍んで行くのがいいのです。何も表立って許しなど大げさです」 という声の、「たいそう可愛らしい」と、いつもより亡き大君そのままの気がして、堪えきれず、寄りかかった柱のもとの簾の下から、そっと身を乗り出して袖をとらえた。 2020.12.29 2022.9.29/ 2023.10.7 |

| 49.27 薫、中君に迫る | 〇 |

|

女、「さりや、あな心憂」と思ふに、何事かは言はれむ、ものも言はで、いとど引き入りたまへば、それにつきていと馴れ顔に、半らは内に入りて添ひ臥したまへり。

「あらずや。忍びてはよかるべく思すこともありけるがうれしきは、ひが耳か、聞こえさせむとぞ。疎々しく思すべきにもあらぬを、心憂のけしきや」 と怨みたまへば、いらへすべき心地もせず、思はずに憎く思ひなりぬるを、せめて思ひしづめて、 「思ひの外なりける御心のほどかな。人の思ふらむことよ。あさまし」 とあはめて、泣きぬべきけしきなる、すこしはことわりなれば、いとほしけれど、 「これは咎あるばかりのことかは。かばかりの対面は、いにしへをも思し出でよかし。過ぎにし人の御許しもありしものを。いとこよなく思しけるこそ、なかなかうたてあれ。好き好きしくめざましき心はあらじと、心やすく思ほせ」 とて、いとのどやかにはもてなしたまへれど、月ごろ悔しと思ひわたる心のうちの、苦しきまでなりゆくさまを、つくづくと言ひ続けたまひて、許すべきけしきにもあらぬに、せむかたなく、いみじとも世の常なり。なかなか、むげに心知らざらむ人よりも、恥づかしく心づきなくて、泣きたまひぬるを、 「こは、なぞ。あな、若々し」 とは言ひながら、言ひ知らずらうたげに、心苦しきものから、用意深く恥づかしげなるけはひなどの、見しほどよりも、こよなくねびまさりたまひにけるなどを見るに、「心からよそ人にしなして、かくやすからずものを思ふこと」と悔しきにも、またげに音は泣かれけり。 |

「ああやはり、嫌な」と思うが、何を言うことができよう。黙って、入って来たので、いかにも馴れた様子で、薫の半身は中に入って臥した状態になった。

「いえ、違います。人目を忍んだ方がよいと思われたのがうれしく、聞き違いかと申し上げよう思って。よそよそしくする仲でもありませんのに、冷たいですね」 と恨みごとを言えば、中君は返す言葉もなく、思わず嫌な人と思ったが、無理にも心を静めて、 「思ってもみませんでした。侍女たちがどう思うでしょう。あんまりです」 とけなして、泣きそうになるのを、少しはもっともと思われて、お気の毒だが、 「これは非難されることでしょうか。この程度の対面は、昔を思い出してください。亡き大君の許しもあったことだし、親しい態度を見せてくれなかったのがつらいです。好色な気持ちではありません。安心してください」 とて、落ち着いた振舞いなのだが、幾月も悔しいと思っていた心の内が、苦しいまでになってゆくのを、くどく言い続けて、袖を放しそうにないので、どうしようもなく、つらいどころの話ではない。なまじ、気心の知れない相手よりも、きまり悪く恥ずかしくて、ほんとうに泣いてしまった。 「これはどうしたことですか。何と、子供のように」 と言いながら、何とも言えず可愛らしく、痛々しいほどで、心配りも尋常でない気品の高い身のこなしなど、かっての中君より、大人びて見えるので、「自分からこの人を他人のものにしておいて、こうしてつらい思いをしなければならぬ」と悔しく、声を立てて泣いた。 2020.12.29/ 2022.10.1/ 2023.10.7 |

| 49.28 薫、自制して退出する | 〇 |

|

近くさぶらふ女房二人ばかりあれど、すずろなる男のうち入り来たるならばこそは、こはいかなることぞとも、参り寄らめ、疎からず聞こえ交はしたまふ御仲らひなめれば、さるやうこそはあらめと思ふに、かたはらいたければ、知らず顔にてやをらしぞきぬるに、いとほしきや。

男君は、いにしへを悔ゆる心の忍びがたさなども、いと静めがたかりぬべかめれど、昔だにありがたかりし心の用意なれば、なほいと思ひのままにももてなしきこえたまはざりけり。かやうの筋は、こまかにもえなむまねび続けざりける。かひなきものから、人目のあいなきを思へば、よろづに思ひ返して出でたまひぬ。 まだ宵と思ひつれど、暁近うなりにけるを、見とがむる人もやあらむと、わづらはしきも、女の御ためのいとほしきぞかし。 † 「悩ましげに聞きわたる御心地は、ことわりなりけり。いと恥づかしと思したりつる腰のしるしに、多くは心苦しくおぼえてやみぬるかな。例のをこがましの心や」と思へど、「情けなからむことは、なほいと本意なかるべし。また、たちまちのわが心の乱れにまかせて、あながちなる心をつかひて後、心やすくしもはあらざらむものから、わりなく忍びありかむほども心尽くしに、女のかたがた思し乱れむことよ」 など、さかしく思ふにせかれず、今の間も恋しきぞわりなかりける。さらに見ではえあるまじくおぼえたまふも、返す返すあやにくなる心なりや。 |

近くに女房が二人ばかりいたが、見ず知らずの男が入ってきたのなら、これは何ごとが起こったかと、近づいても来よう。親しく相談する間柄なので、何か子細があるのだろうと思い、かえって気を遣って、知らぬふりをしてその場を離れたのは、気の毒なことだった。

薫は昔のことを悔いる気持ちが抑え難かったので、抑えるのに苦労したろうが、昔からとても慎重な心ばえの人なので、今も強引に自分の思いを通すことはしなかった。このような場面はこまごまと続けられないもの。このまま帰るのは不本意なことではあるが、人目につく不都合さを思って、退出した。 まだ宵の口と思っていたが、明け方近くなったので、見咎める人もあるので、世間が憚られ、中君のために気遣ったのだ。 「具合が悪いと聞いていたのも、もっともだ。とても恥ずかしがっていた腰の腹帯に気づいて、おそらくそれで、心苦しくなって止めたのだ。いつもながら間抜けな男だ」と思うが、「思いやりのないことをするのは本意ではない。また、一時の激情にまかせて、無体な振舞いに及んだその後、気楽に逢うことはできないし、無理をして忍んで逢うのも気苦労だし、中君だって間で思い悩むだろう」 など、冷静に思っても抑え難く、別れたばかりの今も恋しいのは困ったものだ。更に逢わないでは済まない気持ちで、返す返す困った心根だ。 2020.12.30/ 2022.10.1/ 2023.10.7 |

| 49.29 翌朝、薫、中君に手紙を書く | |

|

昔よりはすこし細やぎて、あてにらうたかりつるけはひなどは、立ち離れたりともおぼえず、身に添ひたる心地して、さらに異事もおぼえずなりにたり。

「宇治にいと渡らまほしげに思いためるを、さもや、渡しきこえてまし」など思へど、「まさに宮は許したまひてむや。さりとて、忍びてはた、いと便なからむ。いかさまにしてかは、人目見苦しからで、思ふ心のゆくべき」と、心もあくがれて眺め臥したまへり。 まだいと深き朝に御文あり。例の、うはべはけざやかなる立文にて、 「いたづらに分けつる道の露しげみ 昔おぼゆる秋の空かな 御けしきの心憂さは、ことわり知らぬつらさのみなむ。聞こえさせむ方なく」 とあり。御返しなからむも、人の、例ならずと見とがむべきを、いと苦しければ、 「承りぬ。いと悩ましくて、え聞こえさせず」 とばかり書きつけたまへるを、「あまり言少ななるかな」とさうざうしくて、をかしかりつる御けはひのみ恋しく思ひ出でらる。 † すこし世の中をも知りたまへるけにや、さばかりあさましくわりなしとは思ひたまへりつるものから、ひたぶるにいぶせくなどはあらで、いとらうらうじく恥づかしげなるけしきも添ひて、さすがになつかしく言ひこしらへなどして、出だしたまへるほどの心ばへなどを思ひ出づるも、ねたく悲しく、さまざまに心にかかりて、わびしくおぼゆ。何事も、いにしへにはいと多くまさりて思ひ出でらる。 「何かは。この宮離れ果てたまひなば、我を頼もし人にしたまふべきにこそはあめれ。さても、あらはれて心やすきさまにえあらじを、忍びつつまた思ひます人なき、心のとまりにてこそはあらめ」 など、ただこの事のみ、つとおぼゆるぞ、けしからぬ心なるや。さばかり心深げにさかしがりたまへど、男といふものの心憂かりけることよ。亡き人の御悲しさは、言ふかひなきことにて、いとかく苦しきまではなかりけり。これは、よろづにぞ思ひめぐらされたまひける。 「今日は、宮渡らせたまひぬ」 など、人の言ふを聞くにも、後見の心は失せて、胸うちつぶれて、いとうらやましくおぼゆ。 |

中君は昔より細くなって、上品に可愛らしい気配などは、今別れたばかりとも思われず、すぐそばにいるような気がして、薫は他のことは何も念頭になくなった。

「宇治へ行きたいと思っておられる、希望通りお連れしようか」などとも思ったが、「どうして匂宮がお許しになるだろうか。お忍びで行くのは、具合が悪い。一体どういう風にしたら、はた目に難がなく、思い通りにできようか」と気もそぞろで横になっていた。 まだ暗い早朝に文があった。例によって、正式な書状の形をとって、 (薫)「空しく帰ってきた道々に露がしげみ 昔を思い出す秋の空です つれない仕打ちが情けなく、恨めしいだけです。申し上げようもない気持ちです」 とあった。返事を書かないのも、女房がいつにないこと、と咎めそうなので、 「お手紙拝見しました。気分がすぐれず、何も申し上げられない」 とだけ書いてあった、「あまりに言葉が少なすぎるかな」と物足りない気がしたが、薫は風情のあった昨夜の様子を恋しく思った。 少し男女の仲を知ったからだろうか、あれほど浅ましく理不尽な振舞いと思われたものから、一途に黙り込むのではなく、すごく聡明で、こちらが気がひけるほど、品位も備わって、やさしく言いなだめたりして、自分を送り出した心ばえを思っても、悔しく悲しく、様々なおもいが重なって、やりきれない。どの点をとっても、昔に比べて格段に立派になったと思うのだった。 「いや何、宮がすっかり離れたら、自分を後見人とするほかない。そうなっても気安く逢うことはできないだろうが、忍んで逢うにしても、これ以上の女性はいないだろう」 などと、中君のことばかり考えて、けしからん料簡だ。あれほど思慮深いといっても、世の男というものは何と情けないものか。亡き大君への悲しみはどうしようもないことだったので、これほど苦しくはなかった。今は、あれこれと考えをめぐらすのだった。 「今日は宮が来られます」 などと家臣が言うのを聞くと、後見の気持ちは失せて、胸がつぶれるほどうらやましく思った。 2020.12.31/ 2022.10.1/ 2023.10.7 |

| 49.30 匂宮、帰邸して、薫の移り香に不審を抱く | 〇 |

|

宮は、日ごろになりにけるは、わが心さへ恨めしく思されて、にはかに渡りたまへるなりけり。

「何かは、心隔てたるさまにも見えたてまつらじ。山里にと思ひ立つにも、頼もし人に思ふ人も、疎ましき心添ひたまへりけり」 と見たまふに、世の中いと所狭く思ひなられて、「なほいと憂き身なりけり」と、「ただ消えせぬほどは、あるにまかせて、おいらかならむ」と思ひ果てて、いとらうたげに、うつくしきさまにもてなしてゐたまへれば、いとどあはれにうれしく思されて、日ごろのおこたりなど、限りなくのたまふ。 御腹もすこしふくらかになりにたるに、かの恥ぢたまふしるしの帯の引き結はれたるほどなど、いとあはれに、まだかかる人を近くても見たまはざりければ、めづらしくさへ思したり。うちとけぬ所にならひたまひて、よろづのこと、心やすくなつかしく思さるるままに、おろかならぬ事どもを、尽きせず契りのたまふを聞くにつけても、かくのみ言よきわざにやあらむと、あながちなりつる人の御けしきも思ひ出でられて、年ごろあはれなる心ばへなどは思ひわたりつれど、かかる方ざまにては、あれをもあるまじきことと思ふにぞ、この御行く先の頼めは、いでや、と思ひながらも、すこし耳とまりける。 「さても、あさましくたゆめたゆめて、入り来たりしほどよ。昔の人に疎くて過ぎにしことなど語りたまひし心ばへは、げにありがたかりけりと、なほうちとくべくはた、あらざりけりかし」 など、いよいよ心づかひせらるるにも、久しくとだえたまはむことは、いともの恐ろしかるべくおぼえたまへば、言に出でては言はねど、過ぎぬる方よりは、すこしまつはしざまにもてなしたまへるを、宮はいとど限りなくあはれと思ほしたるに、かの人の御移り香の、いと深くしみたまへるが、世の常の香の香に入れ薫きしめたるにも似ず、しるき匂ひなるを、その道の人にしおはすれば、あやしととがめ出でたまひて、いかなりしことぞと、けしきとりたまふに、ことのほかにもて離れぬことにしあれば、言はむ方なくわりなくて、いと苦しと思したるを、 「さればよ。かならずさることはありなむ。よも、ただには思はじ、と思ひわたることぞかし」 と御心騷ぎけり。さるは、単衣の御衣なども、脱ぎ替へたまひてけれど、あやしく心より外にぞ身にしみにける。 「かばかりにては、残りありてしもあらじ」 と、よろづに聞きにくくのたまひ続くるに、心憂くて、身ぞ置き所なき。 「思ひきこゆるさまことなるものを、我こそ先になど、かやうにうち背く際はことにこそあれ。また御心おきたまふばかりのほどやは経ぬる。思ひの外に憂かりける御心かな」 と、すべてまねぶべくもあらず、いとほしげに聞こえたまへど、ともかくもいらへたまはぬさへ、いとねたくて、 「また人に馴れける袖の移り香を わが身にしめて恨みつるかな」 女は、あさましくのたまひ続くるに、言ふべき方もなきを、いかがは、とて、 「みなれぬる中の衣と頼めしを かばかりにてやかけ離れなむ とて、うち泣きたまへるけしきの、限りなくあはれなるを見るにも、「かかればぞかし」と、いと心やましくて、我もほろほろとこぼしたまふぞ、色めかしき御心なるや。まことにいみじき過ちありとも、ひたぶるにはえぞ疎み果つまじく、らうたげに心苦しきさまのしたまへれば、えも怨み果てたまはず、のたまひさしつつ、かつはこしらへきこえたまふ。 |

匂宮は、何日もご無沙汰したので、自分をさえ恨めしく思って、急に二条院に行った。

「いやいや、宮を疎ましく思ってるなど決して見せまい。宇治の山里にと思い立ったが、頼みにした人が、懸想立っている」 と見ると、この世に身の置き所がない気がして、「やはり情けない身の上なのだ」と嘆き、「ただ生きている限りは、成り行きにまかせて、宮をお迎えしよう、と思い定めて可憐なそぶりで何気ない様子でいるので、宮はいっそういとおしく思い、日頃の無沙汰のお詫びの言葉を尽すのだった。 腹も少しふくらみ、薫が思い止まったしるしの帯の結び様など、いとおしく、このような方を近くで見たことがなかったので、珍しいとさえ思うのだった。窮屈な六の君のもとで過ごしていたので、ここでは何ごとも気楽で親しみやすく思われて、並々ならぬ愛の誓いの数々を尽きず約束するにつけても、男というものは皆このように口先が上手なのか、無理に迫って来た昨夜の薫のことも思い出して、今までは長年やさしく親切な方と思っていたけれど、こうした男女の情がからまると、昨夜はとんでもない間違いだったと思い、匂宮のこの先の誓いも、どうかしら、と思いながら聞いている。 「それにしてもわたしをすっかり油断させて、部屋に入って来た。亡き大君と他人のままで終わったことなどを話してくれた薫の真面目さを稀有の方と思い込んで、気を許してしまった」 などと、いっそう警戒することになるにつけ、宮が長くこちらに来ないと、とても不安に思われるので、口に出しては言わないが、今までよりはもっと離さないように甘えるようにするので、宮はいっそうあわれ思うのだが、薫の移り香が、深くしみているので、ありふれた世の香をたきしめたものではなく、それと分かる匂なので、宮はよく知っている匂なので、あやしいと不審に思って、どういうわけだと、事情を問い詰められると、まったく見当外れでもなかったので、どうしようもなく困り切って、ほんとうにつらいと思って、 「やはり思った通りだ。よもや薫が平気でいるはずがないと前々から思っていたのだ」 と宮の心が騒ぐのだった。それが実は、単衣の衣なども、脱ぎ変えたのだが、不思議なことに、身体に沁みついていたのだった。 「こんなにしみ込んでいるのなら、何もかも許したのだろう」 と、あれこれ聞きにくいことを言うので、情けなく身の置き所がない。 「わたしは格別に思っているのに、我こそ先になどと、夫を裏切るのは身分の低い女のすることです。不満に思われるほどご無沙汰しましたか。案外に情けないみ心ですね」 と、すべてここにお話しできないほどひどい勢いで申し上げなさるけれど、とかくの返事をしないことまで、しゃくで、 (匂宮)「他の男に馴れた袖の移り香を 我が身に移して恨んでいます」 匂宮のひどい言葉が続くので、返す言葉もなく、黙ってもいられず、 (中君)「馴れ親しんだ夫婦の仲と頼んでいましたのに、 移り香くらいで、縁が切れるのでしょうか」 と言って、泣き崩れる様子は、限りなくあわれと見て、「こんなふうだからこそ薫も心惹かれるのだ」気がもめて、自分もほろほろと涙をこぼし色っぽいお心だ。本当に大きな過ちがあっても、一途にはとても冷たくできそうもなく、可愛く痛々しい様子に、いつまでも恨むことはできず、途中で言葉をひかえて、かえって、慰めるのだった。 2021.1.3/ 2022.10./ 2023.10.7 |

| 49.31 匂宮、中君の素晴しさを改めて認識 | 〇 |

|

またの日も、心のどかに大殿籠もり起きて、御手水、御粥などもこなたに参らす。御しつらひなども、さばかりかかやくばかり、高麗、唐土の錦綾を裁ち重ねたる目移しには、世の常にうち馴れたる心地して、人びとの姿も、萎えばみたるうち混じりなどして、いと静かに見まはさる。

君は、なよよかなる薄色どもに、撫子の細長重ねて、うち乱れたまへる御さまの、何事もいとうるはしく、ことことしきまで盛りなる人の御匂ひ、何くれに思ひ比ぶれど、気劣りてもおぼえず、なつかしくをかしきも、心ざしのおろかならぬに恥なきなめりかし。まろにうつくしく肥えたりし人の、すこし細やぎたるに、色はいよいよ白くなりて、あてにをかしげなり。 かかる御移り香などのいちじるからぬ折だに、愛敬づきらうたきところなどの、なほ人には多くまさりて思さるるままには、 「これをはらからなどにはあらぬ人の、気近く言ひかよひて、事に触れつつ、おのづから声けはひをも聞き見馴れむは、いかでかただにも思はむ。かならずしか思しぬべきことなるを」 と、わがいと隈なき御心ならひに思し知らるれば、常に心をかけて、「しるきさまなる文などやある」と、近き御厨子、小唐櫃などやうのものをも、さりげなくて探したまへど、さるものもなし。ただ、いとすくよかに言少なにて、なほなほしきなどぞ、わざともなけれど、ものにとりまぜなどしてもあるを、「あやし。なほ、いとかうのみはあらじかし」と疑はるるに、いとど今日はやすからず思さるる、ことわりなりかし。 「かの人のけしきも、心あらむ女の、あはれと思ひぬべきを、などてかは、ことの他にはさし放たむ。いとよきあはひなれば、かたみにぞ思ひ交はすらむかし」 と思ひやるぞ、わびしく腹立たしくねたかりける。なほ、いとやすからざりければ、その日もえ出でたまはず。六条院には、御文をぞ二度三度たてまつりたまふを、 「いつのほどに積もる御言の葉ならむ」 とつぶやく老い人どもあり。 |

その翌日も、ゆっくり朝寝して、手水や粥などを西の対へ運ばせる。調度類なども、六の君方の輝くばかりの、高麗、唐土の錦綾を裁って重ねたのを見馴れた目には、ありふれた感じがする、女房たちも、着古したのを着ている者もいたりして、ひっそりした感じに思われる。

中君は、しなしなとした、撫子襲の細長を重ねて、くつろいでいる様子は、何ごとも整っていて、ものものしいまでに美しい盛りの六の君に、何くれとなく比べると、少しも劣らず、やさしく愛らしいのも、宮の愛情が並々でないので、六の君に少しも後れを取ると見えなかったのだろう。美しく肥えた方が、少し痩せぎすになり、色はいっそう白く、気品があり愛らしい。 こんな移り香のはっきりした証拠がなかったら、愛くるしくてかわいいところなど、やはり他の人に格段まさっていると思われるにつけ、 「これを、兄弟などではない人が、近くに寄って、可愛いところが、何かにつけて、自然に声や気配なども聞き見馴れると、どうして平気でいられよう。きっとただならぬ気持ちになるだろう」 抜け目のない性分なのでよく分かる気もして、気をつけて、「証拠となる文などあるか」と、近くの厨子、小さな唐櫃などを、さりげなく探したが、そんなものは見つからなかった。ただ至極あっさりと、言葉少なに、ありふれた内容で、さりげなく他のものに混じってあることもあり、「あやしい、他にあるだろう」と疑われるので、いよいよ今日は胸がおさまらず、無理もないことだ。 「あの薫の風采も、女なら、心惹かれるに違いない、中君も手厳しく拒否するだろうか。いかにも似合いの二人だから、互いに思いを交わすこともあろう」 と思うと、やりきれなくしゃくだった。やはりどうにも、腹がおさまらなかったので、その日は出かけず、六の君のもとには、文を二度三度使いを出して、 「いつの間にか、積る話があったのでしょう」 とつぶやく老いた女房もいた。 2021.1.4/ 2022.10.2/ 2023.10.7 |

| 49.32 薫、中君に衣料を贈る | 〇 |

|

中納言の君は、かく宮の籠もりおはするを聞くにしも、心やましくおぼゆれど、

「わりなしや。これはわが心のをこがましく悪しきぞかし。うしろやすくと思ひそめてしあたりのことを、かくは思ふべしや」 と、しひてぞ思ひ返して、「さはいへど、え思し捨てざめりかし」と、うれしくもあり、「人びとのけはひなどの、なつかしきほどに萎えばみためりしを」と思ひやりたまひて、母宮の御方に参りたまひて、 「よろしきまうけのものどもやさぶらふ。使ふべきこと」 など申したまへば、 「例の、立たむ月の法事の料に、白きものどもやあらむ。染めたるなどは、今はわざともしおかぬを、急ぎてこそせさせめ」 とのたまへば、 「何か。ことことしき用にもはべらず。さぶらはむにしたがひて」 とて、御匣殿などに問はせたまひて、女の装束どもあまた領に、細長どもも、ただあるにしたがひて、ただなる絹綾などとり具したまふ。みづからの御料と思しきには、わが御料にありける紅の擣目なべてならぬに、白き綾どもなど、あまた重ねたまへるに、袴の具はなかりけるに、いかにしたりけるにか、腰の一つあるを、引き結び加へて、 「結びける契りことなる下紐を ただ一筋に恨みやはする」 大輔の君とて、大人しき人の、睦ましげなるにつかはす。 「とりあへぬさまの見苦しきを、つきづきしくもて隠して」 などのたまひて、御料のは、しのびやかなれど、筥にて包みも異なり。御覧ぜさせねど、さきざきも、かやうなる御心しらひは、常のことにて目馴れにたれば、けしきばみ返しなど、ひこしろふべきにもあらねば、いかがとも思ひわづらはで、人びとにとり散らしなどしたれば、おのおのさし縫ひなどす。 若き人びとの、御前近く仕うまつるなどをぞ、取り分きては繕ひたつべき。下仕へどもの、いたく萎えばみたりつる姿どもなどに、白き袷などにて、掲焉ならぬぞなかなかめやすかりける。 |

薫は、こうして宮が籠っているのを聞いて気がもめてならないけれども、

「仕方がない。これは自分の料簡が悪いからだ。末長くお仕合せにと思って世話したのに、こんなふうに思っていいものか」 と思い返し、「そうはいっても、六の君がいても、中君をお見捨てにならないのだ」とうれしくもあり、「女房たちの衣擦れの音などが、なつかしいほどに着古されていたようだ」と気づいて、母宮のところに行き、 「何か適当な衣料はございませんでしょうか。入り用でございます」 など申し上げると、 「来月の法事のお布施に染めてない布があります。染めるのは、特に支度してありませんが、急いでさせましょう」 と仰せになるので、 「いえいえ、たいそうな用ではありません。あるもので結構です」 とて、御匣殿などに問い合わせて、女の装束をたくさん、細長も、有り合わせのものを取り揃えて、染めていない絹綾などを、そろえた。中君ご自身のお召し料とおぼしきは、ご自分のお召し料の中にある、紅の打ち目のすばらしい、白い綾など、たくさん重ねたが、袴の具はなかったので、どうしたわけか、袴の紐が一つあるのを引き結んで加え、 (薫)「他の方と結ばれたあなたを どうして一途に恨んだりしましょうか」 大輔の君と言って、年配の女房の、気心の知れたのに言付ける。 「有り合わせの物で見苦しいところは取り繕ってご披露ください」 などと言って、中君の御料は目立たぬが衣箱に納めて包みも立派なものにしてある。披露はしないが、今までもこのような心遣いは、やっていたので、お返ししたりせずに、思案することもなく、女房たちに分け与えて、めいめい仕立てにかかったりする。 若い女房たちの、御前近くに仕える者たちに優先して着せるということらしい。下女たちには、見すぼらしい身なりの者たちに、白い袷などで、派手でないのがかえって感じがよい。 2021.1.4/ 2022.10.2/ 2023.10.7 |

| 49.33 薫、中君をよく後見す | 〇 |

|

†誰かは、何事をも後見かしづききこゆる人のあらむ。宮は、おろかならぬ御心ざしのほどにて、「よろづをいかで」と思しおきてたれど、こまかなるうちうちのことまでは、いかがは思し寄らむ。限りもなく人にのみかしづかれてならはせたまへれば、世の中うちあはずさびしきこと、いかなるものとも知りたまはぬ、ことわりなり。

艶にそぞろ寒く、花の露をもてあそびて世は過ぐすべきものと思したるほどよりは、思す人のためなれば、おのづから折節につけつつ、まめやかなることまでも扱ひ知らせたまふこそ、ありがたくめづらかなることなめれば、「いでや」など、誹らはしげに聞こゆる御乳母などもありけり。 † 童べなどの、なりあざやかならぬ、折々うち混じりなどしたるをも、女君は、いと恥づかしく、「なかなかなる住まひにもあるかな」など、人知れずは思すことなきにしもあらぬに、ましてこのころは、世に響きたる御ありさまのはなやかさに、かつは、「宮のうちの人の見思はむことも、人げなきこと」と、思し乱るることも添ひて嘆かしきを、中納言の君は、いとよく推し量りきこえたまへば、疎からむあたりには、見苦しくくだくだしかりぬべき心しらひのさまも、あなづるとはなけれど、「何かは、ことことしくしたて顔ならむも、なかなかおぼえなく見とがむる人やあらむ」と、思すなりけり。 今ぞまた、例のめやすきさまなるものどもなどせさせたまひて、御小袿織らせ、綾の料賜はせなどしたまひける。この君しもぞ、宮にも劣りきこえたまはず、さま異にかしづきたてられて、かたはなるまで心おごりもし、世を思ひ澄まして、あてなる心ばへはこよなけれど、故親王の御山住みを見そめたまひしよりぞ、「さびしき所のあはれさはさま異なりけり」と、心苦しく思されて、なべての世をも思ひめぐらし、深き情けをもならひたまひにける。いとほしの人ならはしや、とぞ。 |

一体、薫以外の誰が、中君を細部にまでお世話する人がいるだろうか。宮は並々ならぬご寵愛ですが、「万事不自由のないように」と配慮するが、細かな勝手向きのことまで、どうして気がつくだろう。周囲からこの上なく大事にされて育てられたので、暮らし向きの不如意がどんなものかご存じないのは、止むをえなかった。

宮は風流に遊び、多少寒くても花の露を愛でて世を過ごすべきものと思っているので、愛する人のためならば、自ずから時節に応じて、暮らし向きのことまで、宮は気を使うのだが、今まで例がなく珍しいことなので、「あら、宮がそんなことまで」などと、非難がましく言う乳母などもいた。 童などの、身なりのぱっとしないのが、折々混じっているのも、中君はとても気がひける思いで、「結構な住まいでわたしには過分なすまいだ」など、人知れず悩んだりするが、ましてこの頃は、世に鳴り響いた六の君のはなやかな儀式にくらべて、一方、「宮の付け人も、見すぼらしいと思っているのではないか」と、悩んでいるのを、薫は、よく察して、事情をよく知らない人には、立ち入り過ぎた心遣いだと思われるが、中君を軽く見るのではないが、「何か、大げさにしたり顔をするのも、今までないので不審に思う侍女がいるかもしれない」と考えてのことだった。 今度は、見苦しくない侍女たちの衣装を調えて、中君には小袿を織らせ、綾の料を大輔に賜るのだった。薫にしても宮に劣らず、格別に大切に育てられたのだが、おかしいまでに気位が高く、世俗のことに関心が薄く、上品なこと並ぶ者がないのだが、故親王の山荘を見てからは、「不如意な家のわびしい暮らしは、格別のものがある」と、気の毒に思われ、それから世間一般についてもいろいろ考えるようになり、深い思いやりの心を持つようになった。八の宮の感化だそうだ。 2021.1.5/ 2022.10.5/ 2023.10.8 |

| 49.34 薫と中君の、それぞれの苦悩 | 〇 |

|

「かくて、なほ、いかでうしろやすく大人しき人にてやみなむ」と思ふにも、したがはず、心にかかりて苦しければ、御文などを、ありしよりはこまやかにて、ともすれば、忍びあまりたるけしき見せつつ聞こえたまふを、女君、いとわびしきこと添ひたる身と思し嘆かる。

「ひとへに知らぬ人なれば、あなものぐるほしと、はしたなめさし放たむにもやすかるべきを、昔よりさま異なる頼もし人にならひ来て、今さらに仲悪しくならむも、なかなか人目悪しかるべし。さすがに、あさはかにもあらぬ御心ばへありさまの、あはれを知らぬにはあらず。さりとて、心交はし顔にあひしらはむもいとつつましく、いかがはすべからむ」 と、よろづに思ひ乱れたまふ。 さぶらふ人びとも、すこしものの言ふかひありぬべく若やかなるは、皆あたらし、見馴れたるとては、かの山里の古女ばらなり。思ふ心をも、同じ心になつかしく言ひあはすべき人のなきままには、故姫君を思ひ出できこえたまはぬ折なし。 「おはせましかば、この人もかかる心を添へたまはましや」 と、いと悲しく、宮のつらくなりたまはむ嘆きよりも、このこといと苦しくおぼゆ。 |

「こうして、中君にとって、何とか安心できる保護者として通したい」と薫は思うが、ままならず、いっそう気になって苦しく、文などを、昔よりは細やかに、ともすれば、抑えがたい心情を見せて書くので、中君は、やりきれない悩みをかかえたわが身を嘆いた。

「よく知らぬ人なら、まあ、ぶしつけな、と突き放すこともできるだろうが、昔から世間の普通の人とは異なり頼りにしてきた人で、今更仲違いするのも、かえって人が妙に思うだろうし、薫のありがたい深い心ばえの誠意を知らぬわけではない。そうはいっても、相手をすっかり受け入れるような応対をするのも、憚られるし、いったいどうしたものだろう」 と、あれこれ心惑うのだった。 「おそばに仕える女房たちも、多少話し相手になりそうな若い女房は、皆新入りだし、昔から知っている者は、あの山里からの年寄りだし。気持ちが分かりあって思いを打ち明ける人がないままに、いつも故大君を思い出すのだった。 「大君がいらっしゃれば、あの方もこんな気持ちを起こさなかったろう」 と、とても悲しく、匂宮に疎まれる心配よりも、薫とのことが、苦しかった。 2021.1.5/ 2022.10.5/ 2023.10.8 |

| 49.35 薫、二条院の中君を訪問 | 〇 |

|

男君も、しひて思ひわびて、例の、しめやかなる夕つ方おはしたり。やがて端に御茵さし出でさせたまひて、「いと悩ましきほどにてなむ、え聞こえさせぬ」と、人して聞こえ出だしたまへるを聞くに、いみじくつらくて、涙落ちぬべきを、人目につつめば、しひて紛らはして、

「悩ませたまふ折は、知らぬ僧なども近く参り寄るを。医師などの列にても、御簾の内にはさぶらふまじくやは。かく人伝てなる御消息なむ、かひなき心地する」 とのたまひて、いとものしげなる御けしきなるを、一夜もののけしき見し人びと、 「げに、いと見苦しくはべるめり」 とて、母屋の御簾うち下ろして、夜居の僧の座に入れたてまつるを、女君、まことに心地もいと苦しけれど、人のかく言ふに、掲焉にならむも、またいかが、とつつましければ、もの憂ながらすこしゐざり出でて、対面したまへり。 いとほのかに、時々もののたまふ御けはひの、昔人の悩みそめたまへりしころ、まづ思ひ出でらるるも、ゆゆしく悲しくて、かきくらす心地したまへば、とみにものも言はれず、ためらひてぞ聞こえたまふ。 こよなく奥まりたまへるもいとつらくて、簾の下より几帳をすこしおし入れて、例の、なれなれしげに近づき寄りたまふが、いと苦しければ、わりなしと思して、少将といひし人を近く呼び寄せて、 「胸なむ痛き。しばしおさへて」 とのたまふを聞きて、 「胸はおさへたるは、いと苦しくはべるものを」 とうち嘆きて、ゐ直りたまふほども、げにぞ下やすからぬ。 「いかなれば、かくしも常に悩ましくは思さるらむ。人に問ひはべりしかば、しばしこそ心地は悪しかなれ、さてまた、よろしき折あり、などこそ教へはべしか。あまり若々しくもてなさせたまふなめり」 とのたまふに、いと恥づかしくて、 「胸は、いつともなくかくこそははべれ。昔の人もさこそはものしたまひしか。長かるまじき人のするわざとか、人も言ひはべるめる」 とぞのたまふ。「げに、誰も千年の松ならぬ世を」と思ふには、いと心苦しくあはれなれば、この召し寄せたる人の聞かむもつつまれず、かたはらいたき筋のことをこそ選りとどむれ、昔より思ひきこえしさまなどを、かの御耳一つには心得させながら、人はかたはにも聞くまじきさまに、さまよくめやすくぞ言ひなしたまふを、「げに、ありがたき御心ばへにも」と聞きゐたりけり。 |

薫は、どうにも堪えかねて、匂宮不在のもの静かな夕方に尋ねた。そのまま簀子に褥を出されて、「折悪しく気分がすぐれませんので、お話はできかねます」と、人を介して伝えてきたので、薫はひどくつらい気持ちで、涙を落とすのだが、女房の手前憚られて、紛らわすと、

「病気の折は見知らぬ祈祷僧も近くへ寄らせるし、医師などと同じ扱いで、御簾の内に入れていただけませんか。このように扱いでは、甲斐なき心地がします」 と言って、いかにも不満そうなので、先夜も二人の近しい様子を見ていた女房が、 「確かにこれはあまりに失礼になりましょう」 と言って、母屋の御簾を下ろして、夜居の僧の座を作って入れたので、中君は、ほんとうに気分も悪かったが、女房がこう言うのを、無理に断るのも、またいかがと思い、気の進まぬまま少しいざり出て、対面した。 かすかに、時々ものを言う気配がして、昔大君の病気の頃をまず思い出して、ひどく悲しく、目の前が暗くなってくる心地がして、すぐにも話ができず、ためらいがちに言った。 中君がひどく奥まったところにいるのも薫にはつらく、簾の下から、几帳を少し押し込んで、例によって、なれなれし気に近づいたが、中君は、たいそう苦しかったので、やむなく、少将という者を呼び寄せて、 「胸が痛い。しばらく押さえておくれ」 と言うのを聞いて、 「胸の痛みは押さえるとかえって苦しくなります」 と心配そうに、居ずまいを正すが、内心穏やかではない。 「どうしたわけで、いつも加減が悪いのでしょう。悪阻の経験ある人に問うたが、しばらくの間、心地悪いが、すぐによくなって、などと教えてくれました。あまりに子供ぽくありませんか」 と薫が言うと、すごく恥ずかしくて、 「胸はいつということもなくいつも痛みます。亡き姉上もそうでした。命の長くない人の兆候なのでしょう、人もそう言います」 と中君は言う。「確かに、誰も千年の松のようには生きられないこの世」と思うと、とても切なくあわれなので、召し寄せた少将に聞こえるのも憚らず、聞かれて困るようなことは避けて、昔から思いを寄せていることを、中君には分かるようにして、他人には分からない様にして、おだやかに話すのを、「ほんとうに世にも稀な君の心ばえだ」と少将も聞いていたのだった。 2021.1.6/ 2022.10.5/ 2023.10.8 |

| 49.36 薫、亡き大君追慕の情を訴える | |

|

何事につけても、故君の御事をぞ尽きせず思ひたまへる。

「いはけなかりしほどより、世の中を思ひ離れてやみぬべき心づかひをのみならひはべしに、さるべきにやはべりけむ、 疎きものからおろかならず思ひそめきこえはべりしひとふしに、かの本意の聖心は、さすがに違ひやしにけむ。 慰めばかりに、ここにもかしこにも行きかかづらひて、人のありさまを見むにつけて、紛るることもやあらむなど、思ひ寄る折々はべれど、さらに他ざまにはなびくべくもはべらざりけり。 よろづに思ひたまへわびては、心の引く方の強からぬわざなりければ、好きがましきやうに思さるらむと、恥づかしけれど、あるまじき心の、かけてもあるべくはこそめざましからめ、ただかばかりのほどにて、時々思ふことをも聞こえさせ承りなどして、隔てなくのたまひかよはむを、誰れかはとがめ出づべき。世の人に似ぬ心のほどは、皆人にもどかるまじくはべるを、なほうしろやすく思したれ」 など、怨み泣きみ聞こえたまふ。 「うしろめたく思ひきこえば、かくあやしと人も見思ひぬべきまでは聞こえはべるべくや。年ごろ、こなたかなたにつけつつ、見知ることどものはべりしかばこそ、さま異なる頼もし人にて、今はこれよりなどおどろかしきこゆれ」 とのたまへば、 「さやうなる折もおぼえはべらぬものを、いとかしこきことに思しおきてのたまはするや。この御山里出で立ち急ぎに、からうして召し使はせたまふべき。それもげに、御覧じ知る方ありてこそはと、おろかにやは思ひはべる」 などのたまひて、なほいともの恨めしげなれど、聞く人あれば、思ふままにもいかでかは続けたまはむ。 |

薫は何ごとにつけ、亡き大君のことをいつまでも思っていた。

「幼い頃から、世俗のことは断念して一生を送ろうと思っていましたが、そういう定めだったのでしょうか、親しく関係を持つことなく終わった大君に深い思いを寄せてから、念願の仏道修行の志は、どこかへ行ってしまった。 せめてもの慰めに、ここかしこに人と関係をもって、そうした人と付き合っているうちに、気が紛れるだろうと思う時もあったが、他の人になびくことはありませんでした。 あれこれと思案に余りまして、あなた以外に強く心惹かれる人もなく、好色がましい振舞いと思われようが、気の引けることですが、あるまじき心が、万が一にもあれば目障りでしょうが、この程度に離れて、時々思うことを話しまたそちらのお話もお聞きして、隔てなくお付き合いするのを、誰が咎めましょう。世間の男とは違うわたしの心根は、誰に後ろ指をさされるはずもないので、安心してください」 などと薫は言って、恨んだり泣いたりする、 「安心ならない方と思えば、こうして人も怪しいと見るまで親しく話をしましょうか。今まで長年、あれこれのことについて、お気持ちはよく承知してますので、前例のない頼りがいのあるお方として、今ではこちらから何かとお願いもするのです」 と中君が申し上げれば、 「そのようなことがありましたでしょうか、いかにも大したことのように思っておいでですね。この前お話のあった山里に出立するのに、それもわたしを頼りに見込んで、心からうれしく思います」 などと言って、何か恨めし気にしている、側に少将がいるので、思い通りに十分な話ができない。 2021.1.6/ 2023.10.8 |

| 49.37 薫、故大君に似た人形を望む | 〇 |

|

外の方を眺め出だしたれば、やうやう暗くなりにたるに、虫の声ばかり紛れなくて、山の方小暗く、何のあやめも見えぬに、いとしめやかなるさまして寄りゐたまへるも、わづらはしとのみ内には思さる。

「限りだにある」 など、忍びやかにうち誦じて、 「思うたまへわびにてはべり。音無の里求めまほしきを、かの山里のわたりに、わざと寺などはなくとも、昔おぼゆる人形をも作り、絵にも描きとりて、行なひはべらむとなむ、思うたまへなりにたる」 とのたまへば、 「あはれなる御願ひに、またうたて御手洗川近き心地する人形こそ、思ひやりいとほしくはべれ。黄金求むる絵師もこそなど、うしろめたくぞはべるや」 とのたまへば、 「そよ。その工も絵師も、いかでか心には叶ふべきわざならむ。近き世に花降らせたる工もはべりけるを、さやうならむ変化の人もがな」 と、とざまかうざまに忘れむ方なきよしを、嘆きたまふけしきの、心深げなるもいとほしくて、今すこし近くすべり寄りて、 「人形のついでに、いとあやしく思ひ寄るまじきことをこそ、思ひ出ではべれ」 とのたまふけはひの、すこしなつかしきも、いとうれしくあはれにて、 「何ごとにか」 と言ふままに、几帳の下より手を捉ふれば、いとうるさく思ひならるれど、「いかさまにして、かかる心をやめて、なだらかにあらむ」と思へば、この近き人の思はむことのあいなくて、さりげなくもてなしたまへり。 |

もの憂げに外を眺めると、暗くなってきて、虫の声がはっきり聞こえ、築山の方はほの暗く、

物の見分けがつかなくなり、物思いに沈んで柱に寄りかかっているのも、厄介なことだ、と思っている。

「恋しさも限りがある」 など、秘かに誦じて、 「つくづく困りました。泣き声の聞こえない里を探したい、あの山里のあたりに、寺でなくとも、昔を思い出させる人形を作り、絵にも描きとって、供えたいと思うようになりました」 と薫が言えば、 「ありがたい立願ですこと。しかしでも、御手洗川に流される人形こそ可哀そうです。腕のいい絵師は黄金を要求すると言いますし、心配です」 と中君が言うと、 「そうです。その工も絵師も、心に叶うものを作ってくれるかどうか。出来栄えのよさに、空から花が降るような異能はいないものか」 と、何につけても亡き大君を忘れられず、嘆いて、深く思い詰めているのもお気の毒で、中君はもう少し近くににじり寄って、 「人形のついでに、不思議なことに思い寄るはずもないことを、思い出しました」 と中君が言う気配に、少し親し気なので、うれしくなって、 「何でしょう」 と言いながら、几帳の下から手を取ると、中君は煩わしく思い、「どうしたら、このような振舞いを止めさせることができようか」と思って、近くにいる少将が不審に思うのを気づかって、何気ないふうをしていた。 2021.1.7/ 2022.10.5/ 2023.10.8 |

| 49.38 中君、異母妹の浮舟を語る | 〇 |

|

「年ごろは、世にやあらむとも知らざりつる人の、この夏ごろ、遠き所よりものして尋ね出でたりしを、疎くは思ふまじけれど、またうちつけに、さしも何かは睦び思はむ、と思ひはべりしを、さいつころ来たりしこそ、あやしきまで、昔人の御けはひにかよひたりしかば、あはれにおぼえなりにしか。

形見など、かう思しのたまふめるは、なかなか何事も、あさましくもて離れたりとなむ、見る人びとも言ひはべりしを、いとさしもあるまじき人の、いかでかは、さはありけむ」 とのたまふを、夢語りか、とまで聞く。 「さるべきゆゑあればこそは、さやうにも睦びきこえらるらめ。などか今まで、かくもかすめさせたまはざらむ」 とのたまへば、 「いさや、そのゆゑも、いかなりけむこととも思ひ分かれはべらず。ものはかなきありさまどもにて、世に落ちとまりさすらへむとすらむこと、とのみ、うしろめたげに思したりしことどもを、ただ一人かき集めて思ひ知られはべるに、またあいなきことをさへうち添へて、人も聞き伝へむこそ、いといとほしかるべけれ」 とのたまふけしき見るに、「宮の忍びてものなどのたまひけむ人の、忍草摘みおきたりけるなるべし」と見知りぬ。 似たりとのたまふゆかりに耳とまりて、 「かばかりにては。同じくは言ひ果てさせたまうてよ」 と、いぶかしがりたまへど、さすがにかたはらいたくて、えこまかにも聞こえたまはず。 「尋ねむと思す心あらば、そのわたりとは聞こえつべけれど、詳しくしもえ知らずや。また、あまり言はば、心劣りもしぬべきことになむ」 とのたまへば、 「世を、海中にも、魂のありか尋ねには、心の限り進みぬべきを、いとさまで思ふべきにはあらざなれど、いとかく慰めむ方なきよりはと、思ひ寄りはべる人形の願ひばかりには、などかは、山里の本尊にも思ひはべらざらむ。なほ、確かにのたまはせよ」 と、うちつけに責めきこえたまふ。 「いさや、いにしへの御ゆるしもなかりしことを、かくまで漏らしきこゆるも、いと口軽けれど、変化の工求めたまふいとほしさにこそ、かくも」とて、「いと遠き所に年ごろ経にけるを、母なる人のうれはしきことに思ひて、あながちに尋ね寄りしを、はしたなくもえいらへではべりしに、ものしたりしなり。ほのかなりしかばにや、何事も思ひしほどよりは見苦しからずなむ見えし。これをいかさまにもてなさむ、と嘆くめりしに、仏にならむは、いとこよなきことにこそはあらめ、さまではいかでかは」 など聞こえたまふ。 |

「今まではこの世にいるとも知りませんでした人が、この夏、遠い所から都に上がって来て、他人行儀に扱う人でもありませんが、またいきなり、そう親しくするすることもあるまい、と思う人が、先ごろ尋ねて来まして、不思議なほど、亡き大君に似ていましたので、あわれに思いました。

亡き大君の形見と、わたしのことを思って、仰っていましたが、全く似ていない、と見る人によっては言いますし、それほど似るはずもない人が、どうしてか、似ているとは」 と中君が言うのを、夢物語か、と耳を疑う。 「それ相応の理由だあるからこそ、そんなふうに親しく頼られるのでしょう。どうして黙っていたのですか」 と薫が言えば、 「それが、その理由も、分からないのですが、父はわたしたち姉妹は寄る辺のない境遇で世に残されて、落ちぶれた暮らしをすることだけを心配していたのだが、それがわたしひとりの身となってしまったのですが、もう一人知られなくてもよい人があって、世間に知れますのは、父にはお気の毒なことです」 と言うところを見ると、「八の宮が忍んで情けをかけた人が、形見に残した子であろう」と分かるのだった。 似ているとの血のつながりが気になって、 「そこまでお話なら、どうせなら、何もかも仰ってください」 と、聞きたそうにしているが、さすがに、憚られて、細かい事情はお話しにならない。 「お尋ねになるお積りがあるのなら、どのあたりとは申し上げられますが、わたしも詳しくは知りません。また、がっかりするかも知れません」 と言うと、 「海中までも大君の魂のありかを尋ねるのでしたら、どこまでもやりますが、それほど熱心にはならないで、これほど慰める方法がないのなら、思いついた人形の代わりに、どうして、山里の本尊くらいにはなるだろう。どうか確かなことを語ってください」 とせっかちに促すのだった。 「さあ、亡き父も認知しなかった子を、これほど打ち明けて申し上げるのも、口が軽いですが、異能の工を求めるのは、お気の毒と思いお話しました」とて、「その人はとても遠い地方で生い育ったのですが、母なる人が娘の田舎育ちを嘆いて、突然来られて、そっけない返事もできないまま、尋ねてきたのです。ちらっと見ただけですから、想像していたよりは、見た目に難はない。この娘をどうしたらいいか、悩んでいましたが、山里の本尊になるのなら、幸いです、それに値するものか」 などと話すのだった。 2021.1.7/ 2022.10.6/ 2023.10.8 |

| 49.39 薫、なお中君を恋慕す | 〇 |

|

†「さりげなくて、かくうるさき心をいかで言ひ放つわざもがな、と思ひたまへる」と見るはつらけれど、さすがにあはれなり。「あるまじきこととは深く思ひたまへるものから、顕証にはしたなきさまには、えもてなしたまはぬも、見知りたまへるにこそは」と思ふ心ときめきに、夜もいたく更けゆくを、内には人目いとかたはらいたくおぼえたまひて、うちたゆめて入りたまひぬれば、男君、ことわりとは返す返す思へど、なほいと恨めしく口惜しきに、思ひ静めむ方もなき心地して、涙のこぼるるも人悪ろければ、よろづに思ひ乱るれど、ひたぶるにあさはかならむもてなしはた、なほいとうたて、わがためもあいなかるべければ、念じ返して、常よりも嘆きがちにて出でたまひぬ。

「かくのみ思ひては、いかがすべからむ。苦しくもあるべきかな。いかにしてかは、おほかたの世にはもどきあるまじきさまにて、さすがに思ふ心の叶ふわざをすべからむ」 など、おりたちて練じたる心ならねばにや、わがため人のためも、心やすかるまじきことを、わりなく思し明かすに、「似たりとのたまひつる人も、いかでかは真かとは見るべき。さばかりの際なれば、思ひ寄らむに、難くはあらずとも、人の本意にもあらずは、うるさくこそあるべけれ」など、なほそなたざまには心も立たず。 |

「中君がさりげなく、薫の厄介な気持ちをうまく言い放って止めさせたい」と思っているのを見るのはつらいが、さすがに好意はありがたい。「薫とのことはあるまじきことと中君は深く思っているが、あからさまには無作法な振舞いはできないと思い自分を処しているのも、薫の心根を知っているから」と思うと、薫は胸がときめくのだった。夜も更けて、御簾の内では、女房の目も気になって、すきを見て奥へ入ったので、薫は当然とは思いながら、それでも恨めしく口惜しくて、気持ちを静めるすべもなく

、涙がこぼれるのもみっともないので、あれこれと思い悩んだが、やみくもに軽率な振舞いをするのもよくないし、自分も不本意だし、堪えて、もの思わし気にお帰りになった。

「こんなにも中君のことばかり思い込んでどうしたものだろう。とても苦しい。どうやって、世間一般から非難されずに、この胸の思いを遂げることができるだろうか」 など、経験を積んでその道に馴れてはいないので、自分にも中君にも、気苦労が絶えないことを、あれこれ思って夜を明かした。「似た人がいるというが、ほんとうに似ているのか。その程度の身分なら、思いを寄せれば、容易に手に入るだろうが、相手がその気にならなければ、厄介だろう」など、まだ気が進まない。 2021.1.8/ 2022.10.6/ 2023.10.8 |

| 49.40 九月二十日過ぎ、薫、宇治を訪れる | 〇 |

|

宇治の宮を久しく見たまはぬ時は、いとど昔遠くなる心地して、すずろに心細ければ、九月二十余日ばかりにおはしたり。

いとどしく風のみ吹き払ひて、心すごく荒ましげなる水の音のみ宿守にて、人影もことに見えず。見るには、まづかきくらし、悲しきことぞ限りなき。弁の尼召し出でたれば、障子口に、青鈍の几帳さし出でて参れり。 「いとかしこけれど、ましていと恐ろしげにはべれば、つつましくてなむ」 と、まほには出で来ず。 「いかに眺めたまふらむと思ひやるに、同じ心なる人もなき物語も聞こえむとてなむ。はかなくも積もる年月かな」 とて、涙を一目浮けておはするに、老い人はいとどさらにせきあへず。 † 「人の上にて、あいなくものを思すめりしころの空ぞかし、と思ひたまへ出づるに、いつとはべらぬなるにも、秋の風は身にしみてつらくおぼえはべりて、げにかの嘆かせたまふめりしもしるき世の中の御ありさまを、ほのかに承るも、さまざまになむ」 と聞こゆれば、 † 「とあることもかかることも、ながらふれば、直るやうもあるを、あぢきなく思ししみけむこそ、わが過ちのやうに、なほ悲しけれ。このころの御ありさまは、何か、それこそ世の常なれ。されど、うしろめたげには見えきこえざめり。言ひても言ひても、むなしき空に昇りぬる煙のみこそ、誰も逃れぬことながら、後れ先だつほどは、なほいと言ふかひなかりけり」 とても、また泣きたまひぬ。 |

宇治の山荘を久しく見ていないので、遠い昔の心地がして、わけもなく心細くなり、九月二十余日頃に出かけた。

風が激しく吹いて、もの寂しく荒々しい水の音ばかり響いて、人影も見えない。一目見て胸がいっぱいになり、悲しい思いが限りなくあふれた。弁の尼を召し出しすと、障子口に、青鈍の几帳を押しだして、出て来た。 「恐れ多いですが、醜い姿になってしまいまして、控えておるしだいです」 と言ってまともには姿を見せない。 「どんなに寂しいお暮しだろうと察します、同じ心の人と昔話でもしたいと思いまして。月日が経つのは早いですね」 と言って薫は涙を目にいっぱいため、老女はなおさら抑えきれない。 「中君のことで大君が 心配されていたのが今頃のことだったと思い出されます、いつの頃とは限りませんが、秋の空は身にしみてつらいです、大君様が心配されたとおりになったあちらの事情も、風の便りにお聞きして、悲しみは尽きません」 と弁の尼は申し上げると、 「どのようなことがあっても、時がたてば、よくなることもあります、大君が二人の仲を心配されたのも、わたしが原因だったように思われて悲しいです。最近の事情は、いえ、それが世の常です。心配されることは何もないと思います。いくら言ってみたとて、むなしく空に上る煙だけが、誰も逃れることができない定めです。死に別れこそ悲しい限りです」 と言って薫はまた泣くのだった。 2021.1.9/ 2022.10.6〇 |

| 49.41 薫、宇治の阿闍梨と面談す | 〇 |

|

阿闍梨召して、例の、かの忌日の経仏などのことのたまふ。

「さて、ここに時々ものするにつけても、かひなきことのやすからずおぼゆるが、いと益なきを、この寝殿こぼちて、かの山寺のかたはらに堂建てむ、となむ思ふを、同じくは疾く始めてむ」 とのたまひて、堂いくつ、廊ども、僧房など、あるべきことども、書き出でのたまはせさせたまふを、 「いと尊きこと」 と聞こえ知らす。 「昔の人の、ゆゑある御住まひに占め造りたまひけむ所を、ひきこぼたむ、情けなきやうなれど、その御心ざしも功徳の方には進みぬべく思しけむを、とまりたまはむ人びと思しやりて、えさはおきてたまはざりけるにや。 今は、兵部卿宮の北の方こそは、知りたまふべければ、かの宮の御料とも言ひつべくなりにたり。されば、ここながら寺になさむことは、便なかるべし。心にまかせてさもえせじ。所のさまもあまり川づら近く、顕証にもあれば、なほ寝殿を失ひて、異ざまにも造り変へむの心にてなむ」 とのたまへば、 「とざまかうざまに、いともかしこく尊き御心なり。昔、別れを悲しびて、屍を包みてあまたの年首に掛けてはべりける人も、仏の御方便にてなむ、かの屍の袋を捨てて、つひに聖の道にも入りはべりにける。この寝殿を御覧ずるにつけて、御心動きおはしますらむ、一つにはたいだいしきことなり。また、後の世の勧めともなるべきことにはべりけり。急ぎ仕うまつるべし。暦の博士はからひ申してはべらむ日を承りて、もののゆゑ知りたらむ工、二、三人を賜はりて、こまかなることどもは、仏の御教へのままに仕うまつらせはべらむ」 と申す。とかくのたまひ定めて、御荘の人ども召して、このほどのことども、阿闍梨の言はむままにすべきよしなど仰せたまふ。はかなく暮れぬれば、その夜はとどまりたまひぬ。 |

阿闍梨を呼んで、例の、大君の命日の仏事を頼んだ。

「さて、ここに時々来るにしても、今さらどうしようもないことがいつまでも悲しく、いかにも益がないので、この寝殿を壊して、あの山寺に堂を建てたいと思う、どうせなら早くやりたい」 と薫は言って、堂をいくつ、廊下をどうする、僧房など、必要な案を書き出して、 「それは尊い。功徳をつむことになります」 と阿闍梨が申し上げる。 「亡き八の宮が由緒あるお住まいとしてこの地に造った寝殿を、壊すのは、乱暴なようですが、宮も功徳を積むのは熱心でしたし、後に残る姫君たちのことを思って、そのようにされなかったのだと思いますが。 今は中君の所有になっているので、匂宮の御領地といってもいい所です。ですからここに寺を造るのは、支障がありましょう。勝手にそうするわけにはいかない。場所も川に近すぎますし、人目も多い所ですから勤行には向かないしょう。やはり寝殿を移してお堂に改造しようと考えました」 と薫が仰ると、 「いずれにしましても、結構な功徳になりましょう。昔、妻との死別を悲しんで、屍を包んで何年も首にかけていた人がいるが、仏の方便で、屍の袋を捨てて、悟ったという話がある。この寝殿を見て平静ではいられないのは、よくないことです。またみ堂建立は後世安楽の勧めとなります。早速お指図通りにいたしましょう。暦の博士に占ってもらって吉日を見てもらい、寺造営に知識のある工、二三人寄こしていただいて、細かなことは、仏の教えの通りにして進めることにいたしましょう」 と阿闍梨は言う。あれこれと方針を決めて、近くの薫の荘園の人たちを呼んで、今度の造営全般について、阿闍梨の指図どおりにするように申し付けた。いつの間にか暮れたので、その夜は山荘に泊まった。 2021.1.9/ 2022.10.7/ 2023.10.9 |

| 49.42 薫、弁の尼と語る | ◎ |

|

「このたびばかりこそ見め」と思して、立ちめぐりつつ見たまへば、仏も皆かの寺に移してければ、尼君の行なひの具のみあり。いとはかなげに住まひたるを、あはれに、「いかにして過ぐすらむ」と見たまふ。

「この寝殿は、変へて造るべきやうあり。造り出でむほどは、かの廊にものしたまへ。京の宮にとり渡さるべきものなどあらば、荘の人召して、あるべからむやうにものしたまへ」 など、まめやかなることどもを語らひたまふ。他にては、かばかりにさだ過ぎなむ人を、何かと見入れたまふべきにもあらねど、夜も近く臥せて、昔物語などせさせたまふ。故権大納言の君の御ありさまも、聞く人なきに心やすくて、いとこまやかに聞こゆ。 「今はとなりたまひしほどに、めづらしくおはしますらむ御ありさまを、いぶかしきものに思ひきこえさせたまふめりし御けしきなどの思ひたまへ出でらるるに、かく思ひかけはべらぬ世の末に、かくて見たてまつりはべるなむ、かの御世に睦ましく仕うまつりおきし験のおのづからはべりけると、うれしくも悲しくも思ひたまへられはべる。心憂き命のほどにて、さまざまのことを見たまへ過ぐし、思ひたまへ知りはべるなむ、いと恥づかしく心憂くはべる。 宮よりも、時々は参りて見たてまつれ、おぼつかなく絶え籠もり果てぬるは、こよなく思ひ隔てけるなめりなど、のたまはする折々はべれど、ゆゆしき身にてなむ、阿弥陀仏より他には、見たてまつらまほしき人もなくなりてはべる」 など聞こゆ。故姫君の御ことども、はた尽きせず、年ごろの御ありさまなど語りて、何の折何とのたまひし、花紅葉の色を見ても、はかなく詠みたまひける歌語りなどを、つきなからず、うちわななきたれど、こめかしく言少ななるものから、をかしかりける人の御心ばへかなとのみ、いとど聞き添へたまふ。 「宮の御方は、今すこし今めかしきものから、心許さざらむ人のためには、はしたなくもてなしたまひつべくこそものしたまふめるを、我にはいと心深く情け情けしとは見えて、いかで過ごしてむ、とこそ思ひたまへれ」 など、心のうちに思ひ比べたまふ。 |

「これでもう見納めだろう」と思って、山荘のあちこちを見まわれば、仏像も皆あの山寺に移したので、尼君の勤行の道具だけがあった。ごく質素な暮らしを、あわれに思い、「どんな毎日なのだろう」と思った。

「この寝殿は、移築しますのでその間、あちらの廊下に住んでください。京の宮に運んだほうがよい調度類があれば、荘園の人を呼んで、しかるべく指図してください」 など、実務的なことも指図する。よそなら、こんなに年寄りに何かと世話をやくことはないのに、夜になっても、近くに臥せて、昔の話などをさせるのだった。柏木の君の生前の有様も、他に聞いている人もないので、事細かに話した。 「今わの際に、お生まれになったばかりのあなた様を、見たいと願われましたことを思い出して、思いがけなく、このような余命いくばくもない時に、こうして拝見するのも、あの当時親しくお仕えした験が自ずからあったのだ、とうれしくも悲しくも思われます。はからずも情けなく長生きしまして様々なことを経験して悲しいこともたくさん見てきましたので、この世の有様を思い知りまして、とても恥ずかしくつらいことでございます。 中君さまから、時々は会いに来てくれるように、どうしているか分からず、宇治に引き籠っていては疎遠になってしまうと折々には言ってこられますが、縁起でもない尼の身で、阿弥陀仏より他に、会いたい人もございません」 など言うのだった。亡き大君のことになると、話が尽きず、日頃の様子などを語って、何の折は何の折はと切りがなく、花紅葉を見ても、その時何気なく詠んだ歌のことを語って、尽きず泣いてしまう、大君はおっとりして言葉数が少なく、風雅な人柄だったと、いよいよなつかしく聞き思うのだった。 「中君の方は、もう少しあけひろげで、気を許せない相手には、けんもほろろの態度を取ることもありますが、わたしにはたいそうおやさしい気持ちで接してくれます。何かとお付き合いしていきたい、とお思いのようです」 などと、心の内で比べて見るのだった。 2021.1.10/ 2022.10.7〇 |

| 49.43 薫、浮舟の件を弁の尼に尋ねる | 〇 |

|

さて、もののついでに、かの形代のことを言ひ出でたまへり。

「京に、このころ、はべらむとはえ知りはべらず。人伝てに承りしことの筋ななり。故宮の、まだかかる山里住みもしたまはず、故北の方の亡せたまへりけるほど近かりけるころ、中将の君とてさぶらひける上臈の、心ばせなどもけしうはあらざりけるを、いと忍びて、はかなきほどにもののたまはせける、知る人もはべらざりけるに、女子をなむ産みてはべりけるを、さもやあらむ、と思すことのありけるからに、あいなくわづらはしくものしきやうに思しなりて、またとも御覧じ入るることもなかりけり。 あいなくそのことに思し懲りて、やがておほかた聖にならせたまひにけるを、はしたなく思ひて、えさぶらはずなりにけるが、陸奥国の守の妻になりたりけるを、一年上りて、その君平らかにものしたまふよし、このわたりにもほのめかし申したりけるを、聞こしめしつけて、さらにかかる消息あるべきことにもあらずと、のたまはせ放ちければ、かひなくてなむ嘆きはべりける。 さてまた、常陸になりて下りはべりにけるが、この年ごろ、音にも聞こえたまはざりつるが、この春上りて、かの宮には尋ね参りたりけるとなむ、ほのかに聞きはべりし。 かの君の年は、二十ばかりになりたまひぬらむかし。いとうつくしく生ひ出でたまふがかなしきなどこそ、中ごろは、文にさへ書き続けてはべめりしか」 と聞こゆ。 詳しく聞きあきらめたまひて、「さらば、まことにてもあらむかし。見ばや」と思ふ心出で来ぬ。 「昔の御けはひに、かけても触れたらむ人は、知らぬ国までも尋ね知らまほしき心あるを、数まへたまはざりけれど、近き人にこそはあなれ。わざとはなくとも、このわたりにおとなふ折あらむついでに、かくなむ言ひし、と伝へたまへ」 などばかりのたまひおく。 「母君は、故北の方の御姪なり。弁も離れぬ仲らひにはべるべきを、そのかみは他々にはべりて、詳しくも見たまへ馴れざりき。 さいつころ、京より、大輔がもとより申したりしは、かの君なむ、いかでかの御墓にだに参らむと、のたまふなる、さる心せよ、などはべりしかど、まだここに、さしはへてはおとなはずはべめり。今、さらば、さやのついでに、かかる仰せなど伝へはべらむ」 と聞こゆ。 |

さて何かのきっかけで、あの人形のことを薫は言い出した。

「京にこの頃、そういう方がおられることは知りません。お話の方は、人伝にお聞きしたことがありますが。故宮のこのような山里住いもしていないころ、北の方が亡くなった頃のことで、中将の君といっておられた上臈の気立てもまんざらではなかった人に、秘かに通っていて、知る人もなかったのですが、女の子を産んだのですが、そのことと思われますが、自分の子か、と 思われることもあって、あいにく煩わしいことと思って、故八の宮はほんとうにはかえりみることもなかったのです。 何ですか、すっかりそのことに懲りて、それ以来八の宮は仏道一筋の生活になられたので、中将の君は身の置き所がなくなり、お仕えできなくなり、陸奥の国守の妻になって、先年上洛して、その姫君が無事大きくなられた由、この辺りにもほのかに申してきたのですが、それを聞いて、以後このことの消息は出してはならぬ、と宮が言い放ったので、がっかりして嘆いたそうです。 そしてまた、常陸に下りましたが、 最近は噂にも姫君のことは聞いていませんが、この春上京して、あの二条の院の中の君を尋ねたと、風の便りにお聞きしました。 あの姫君の年は、二十ばかりでしょうか。たいそう美しい姫に育ったで、田舎に埋もれさせるのは不憫で、ひと頃は、文を交換し続けていたようです。 と弁の尼は話すのだった。 何もかもはっきり聞いて、「それなら間違いないだろう。ぜひ会ってみたい」と思う気持ちになった。 「亡き人の気配に少しでも似ている人なら、異国までも尋ねたいと思っているので、八の宮はお認めにならなかったが、近い血筋の人でしょう。あちらに文を遣る折りがあれば、わたしがこう言っていたと伝えてくれ」 などと薫は言うのだった。 「母君は、故北の方の姪にあたります。弁も縁続きの間柄ですが、その当時は別々のところにおりまして、よく知りませんでした。 先だって、京の大輔から連絡があって、あの姫君が、ぜひにも故父君の墓にお参りしたい、と言っておりますので、その積りいてくれ、ということです。まだここに文はないのですが、では、そのうち、さように仰せがあったことをお伝えします」 と弁は言う。 2021.1.10/ 2022.10.7/ 2023.10.9 |

| 49.44 薫、二条院の中君に宇治訪問の報告 | ◎ |

|

明けぬれば帰りたまはむとて、昨夜、後れて持て参れる絹綿などやうのもの、阿闍梨に贈らせたまふ。尼君にも賜ふ。法師ばら、尼君の下衆どもの料にとて、布などいふものをさへ、召して賜ぶ。心細き住まひなれど、かかる御訪らひたゆまざりければ、身のほどにはめやすく、しめやかにてなむ行なひける。

木枯しの堪へがたきまで吹きとほしたるに、残る梢もなく散り敷きたる紅葉を、踏み分けける跡も見えぬを見渡して、とみにもえ出でたまはず。いとけしきある深山木に宿りたる蔦の色ぞまだ残りたる。こだになどすこし引き取らせたまひて、宮へと思しくて、持たせたまふ。 「宿り木と思ひ出でずは木のもとの 旅寝もいかにさびしからまし」 と独りごちたまふを聞きて、尼君、 「荒れ果つる朽木のもとを宿りきと 思ひおきけるほどの悲しさ」 あくまで古めきたれど、ゆゑなくはあらぬをぞ、いささかの慰めには思しける。 宮に紅葉たてまつれたまへれば、男宮おはしましけるほどなりけり。 「南の宮より」 とて、何心もなく持て参りたるを、女君、「例のむつかしきこともこそ」と苦しく思せど、取り隠さむやは。宮、 「をかしき蔦かな」 と、ただならずのたまひて、召し寄せて見たまふ。御文には、 「日ごろ、何事かおはしますらむ。山里にものしはべりて、いとど峰の朝霧に惑ひはべりつる御物語も、みづからなむ。かしこの寝殿、堂になすべきこと、阿闍梨に言ひつけはべりにき。御許しはべりてこそは、他に移すこともものしはべらめ。弁の尼に、さるべき仰せ言はつかはせ」 などぞある。 「よくも、つれなく書きたまへる文かな。まろありとぞ聞きつらむ」 とのたまふも、すこしは、げにさやありつらむ。女君は、ことなきをうれしと思ひたまふに、あながちにかくのたまふを、わりなしと思して、うち怨じてゐたまへる御さま、よろづの罪許しつべくをかし。 「返り事書きたまへ。見じや」 とて、他ざまに向きたまへり。あまえて書かざらむもあやしければ、 「山里の御ありきのうらやましくもはべるかな。かしこは、げにさやにてこそよく、と思ひたまへしを、ことさらにまた巌の中求めむよりは、荒らし果つまじく思ひはべるを、いかにもさるべきさまになさせたまはば、おろかならずなむ」 と聞こえたまふ。「かく憎きけしきもなき御睦びなめり」と見たまひながら、わが御心ならひに、ただならじと思すが、やすからぬなるべし。 |

夜が明けて帰ろうとして、昨夜、遅れて届いた絹や綿などの布を、阿闍梨に贈った。尼君にも賜った。山寺の僧たちや、尼君の下男下女たちの料として、麻や鬘の白布を召して与えた。わびしい暮らしだが、こうしたお見舞いの品々が常にあったので、身分の割にはこざっぱりして、もの静かに暮らしていた。

木枯らしが堪えがたいまでに吹いて、葉の残る梢もなく散った紅葉を、踏み分けた跡が見えぬ野を見渡して、すぐに帰る気も起らない。風情のある深山木に這いかかった蔦の色がまだ赤く残っている。「せめてこれを土産に」と少し切り取って、中君へと、持たせた。 (薫)「昔泊まった思い出がなかったら 深山木のしたの旅寝はどんなに寂しかろう」 と独りごとを言うのを聞いて、尼君、 (弁尼)「荒れ果てた朽木の下で昔泊まったと 覚えていて下さるのもとても悲しいです」 とても古風な詠みぶりだが、昔のゆかりを偲ばせて、慰めにはなると思った。 二条院の中君に蔦の紅葉をお送りすると、匂宮がいらしていた。 「南の宮(三条院)から」 といって、何心なく持って来たのを、中君は、「例によって面倒なことが」と迷惑に思ったが、隠すこともできない。匂宮が気づいて、 「趣ある蔦だ」 と皮肉っぽく言って、召し寄せて見た。文には、 「いかがお過ごしでしょうか。山里に行って参りまして、さすがに峰の深い朝霧に惑いました話も、後程申し上げましょう。山荘の寝殿を、寺に寄進することを、阿闍梨に申し出ました。お許しがあれば、他に移す用意をします。弁の尼に、必要なことがあれば申し付けてくださいませ」 などとある。 「さりげなく書いている。わたしが読むと分かっているのだ」 と宮が言うのも、少しは当たっているだろう。中君は、何でもない文だったのでほっとして、宮が皮肉っぽく言うのを、仕方ないと思って、恨めし気なのが、すべての過ちも許したくなるほど可愛らしい。 「返事をお書きなさい。見ませんよ」 とて、よそを向いた。かえって返事を書かないのも変な具合なので、 「山里に出かけられたのは、うらやましいかぎりです。あそこは、実際、寺にするのがよいと思いますが、ことさら山奥の場所を探すよりは、あそこが荒れ果てないように、処置していただければ、うれしく存じます」 と書いた。「咎めだてすることもない」と思いながら、自分の好色にかんがみて、何もないはずはない、と穏やかではなかった。 2021.1.11/ 2022.10.9/ 2023.10.9 |

| 49.45 匂宮、中君の前で琵琶を弾く | △ |

|

枯れ枯れなる前栽の中に、尾花の、ものよりことにて手をさし出で招くがをかしく見ゆるに、まだ穂に出でさしたるも、露を貫きとむる玉の緒、はかなげにうちなびきたるなど、例のことなれど、夕風なほあはれなるころなりかし。

「穂に出でぬもの思ふらし篠薄 招く袂の露しげくして」 なつかしきほどの御衣どもに、直衣ばかり着たまひて、琵琶を弾きゐたまへり。黄鐘調の掻き合はせを、いとあはれに弾きなしたまへば、女君も心に入りたまへることにて、もの怨じもえし果てたまはず、小さき御几帳のつまより、脇息に寄りかかりて、ほのかにさし出でたまへる、いと見まほしくらうたげなり。 「秋果つる野辺のけしきも篠薄 ほのめく風につけてこそ知れ わが身一つの」 とて涙ぐまるるが、さすがに恥づかしければ、扇を紛らはしておはする御心の内も、らうたく推し量らるれど、「かかるにこそ、人もえ思ひ放たざらめ」と、疑はしきがただならで、恨めしきなめり。 菊の、まだよく移ろひ果てで、わざとつくろひたてさせたまへるは、なかなか遅きに、いかなる一本にかあらむ、いと見所ありて移ろひたるを、取り分きて折らせたまひて、 「花の中に偏に」 と誦じたまひて、 「なにがしの皇子の、花めでたる夕べぞかし。いにしへ、天人の翔りて、琵琶の手教へけるは。何事も浅くなりにたる世は、もの憂しや」 とて、御琴さし置きたまふを、口惜しと思して、 「心こそ浅くもあらめ、昔を伝へたらむことさへは、などてかさしも」 とて、おぼつかなき手などをゆかしげに思したれば、 「さらば、独り琴はさうざうしきに、さしいらへしたまへかし」 とて、人召して、箏の御琴とり寄せさせて、弾かせたてまつりたまへど、 「昔こそ、まねぶ人もものしたまひしか、はかばかしく弾きもとめずなりにしものを」 と、つつましげにて手も触れたまはねば、 「かばかりのことも、隔てたまへるこそ心憂けれ。このころ、見るわたり、まだいと心解くべきほどにもあらねど、かたなりなる初事をも隠さずこそあれ。すべて女は、やはらかに心うつくしきなむよきこととこそ、その中納言も定むめりしか。かの君に、はた、かくもつつみたまはじ。こよなき御仲なめれば」 など、まめやかに怨みられてぞ、うち嘆きてすこし調べたまふ。ゆるびたりければ、盤渉調に合はせたまふ。掻き合はせなど、爪音けをかしげに聞こゆ。「伊勢の海」謡ひたまふ御声のあてにをかしきを、女房も、物のうしろに近づき参りて、笑み広ごりてゐたり。 「二心おはしますはつらけれど、それもことわりなれば、なほわが御前をば、幸ひ人とこそは申さめ。かかる御ありさまに交じらひたまふべくもあらざりし所の御住まひを、また帰りなまほしげに思して、のたまはするこそ、いと心憂けれ」 など、ただ言ひに言へば、若き人びとは、 「あなかまや」 など制す。 |

すっかり枯れてしまった前裁の中に薄の穂が、ほかの草より際立って手招きしているように見えて、まだ穂が出きらないのは、露をおいて玉の緒となって揺れていて、ありふれた光景だけれど、夕風が心にしみる頃となった。

(匂宮)「あなたは表に出さないがもの思いしている篠薄のよう 招いているあなたの袖が露でいっぱいに濡れていますね」 宮は、着馴れた袿にくつろいだ様子で直衣を着て、琵琶を弾いた。黄鐘調の調子の短い曲をあわれに弾きこなして、中君も感動し、いつまでも恨み続けられず、小さい几帳の端に、脇息に寄りかかって、ちらりと顔をのぞかせいるのを、もっと見ていたいと思われるほど可愛らしい。 (中君)「あなたの心変わりは 吹く風に揺れる篠薄で分かります わが身の不幸は」 とて涙ぐむが、さすがにきまりが悪いので、扇で顔を隠している心の内も、宮には可愛く思われ、「こうだからこそ薫も放っておけないのだろう」と疑惑が強まり、中君を恨めしく思うのだった。 菊が十分色変わりしてないで、よく手入れされているこの庭は、かえって遅れているのに、どうしたものか一本だけ美しく紅葉しているので、それを選んで手折らせて、 「花の中で特別に」 と吟唱して、 「何某の親王が、この花を愛でた夕方です。昔、天人が飛翔して、琵琶の曲を教えたのは。何事も浅薄になった世の中は、嫌なことだ」 といって、琴を置いたのを、残念に思って、 「心は浅くなっても、昔から伝わったものは、変わらないでしょう」 とて、まだ知らない曲を聞きたそうな様子なので、 「では、独りで弾く琴は物足りないので、相手をしていただければ」 と言って、人を召して、筝の琴を取り寄せて、中君に弾かせようとして、 「昔は教わる方もいましたが、しっかり弾けるところまではいきませんでした」 と遠慮して、手も触れないので、 「これだけのことでも、他人行儀にされるのですか。この頃、わたしの逢っている人は、すっかり打ち解けるほどではないが、まだ未熟な稽古事でも隠したりしません。すべて女は、素直で人に逆らわないのがいいのです。それ、中納言もそう言ってましたよ。あの人になら、こんな遠慮はしないでしょう」 などと真剣に恨まれたので、ため息をついて、中君は少し弾いた。弦がゆるんでいたので、盤渉調に合わせて調律する。爪音が美しい。「伊勢の海」を謡う声がとても品があって心地よいので、女房たちも物陰に寄って来て、笑い喜んでいるのだった。 「宮に、二心があるのはつらいことだが、それも仕方ありません。わが御前の中君こそ、運のよい人と言うべきでしょう。このような立派な奥方として遇せられるべくもない山里に、また帰りたいと思って、言うのは、ほんとに情けない」 などと、ずけずけ言うので、若い女房たちは、 「まあ、お黙りなさい」 と制するのだった。 2021.1.12/ 2023.10.9 |

| 49.46 夕霧、匂宮を強引に六条院へ迎え取る | 〇 |

|

御琴ども教へたてまつりなどして、三、四日籠もりおはして、御物忌などことつけたまふを、かの殿には恨めしく思して、大臣、内裏より出でたまひけるままに、ここに参りたまへれば、宮、

「ことことしげなるさまして、何しにいましつるぞとよ」 と、むつかりたまへど、あなたに渡りたまひて、対面したまふ。 「ことなることなきほどは、この院を見で久しくなりはべるも、あはれにこそ」 など、昔の御物語どもすこし聞こえたまひて、やがて引き連れきこえたまひて出でたまひぬ。御子どもの殿ばら、さらぬ上達部、殿上人なども、いと多くひき続きたまへる勢ひ、こちたきを見るに、並ぶべくもあらぬぞ、屈しいたかりける。人びと覗きて見たてまつりて、 「さも、きよらにおはしける大臣かな。さばかり、いづれとなく、若く盛りにてきよげにおはさうずる御子どもの、似たまふべきもなかりけり。あな、めでたや」 と言ふもあり。また、 「さばかりやむごとなげなる御さまにて、わざと迎へに参りたまへるこそ憎けれ。やすげなの世の中や」 など、うち嘆くもあるべし。御みづからも、来し方を思ひ出づるよりはじめ、かのはなやかなる御仲らひに立ちまじるべくもあらず、かすかなる身のおぼえをと、いよいよ心細ければ、「なほ心やすく籠もりゐなむのみこそ目やすからめ」など、いとどおぼえたまふ。はかなくて年も暮れぬ。 |

琴などを中君に教えたりなどして、宮は三、四日籠っていて、物忌などにかこつけているのを、あちらの邸では恨めしく思い、夕霧が内裏からの帰りに、二条院へ直接来たので、宮は、

「仰々しい有様で、何しに来られました」 と御機嫌斜めであったが、寝殿に移って、対面した。 「格別の用事もありませんが、この院を久しく見ていないので、感無量です」 などと、昔の話を少しして、まもなくそのまま匂宮を連れて出かけた。大きくなった子息たち、さらに上達部、殿上人なども、たくさん引き連れた様子は盛んな勢いがあって、こちらはとても敵うはずもなく、情けない限りである。女房たちがその有様を覗き見て、 「ほんとに美しくていらっしゃる大臣ですこと。あれほど、どなたも劣りまさりなく、若く美しくていらっしゃる子息たちに、肩を並べる者もない。立派なこと」 と言うもあり。また、 あれほど威勢の盛んな身でありながら、わざわざ迎えに来るなんて。お方様も大変ですこと」 などと、嘆くものもあった。中君自身も、来し方を思い出すと、あの華やかな仲間に立ち交じることはとてもできない、世間から相手にされない身で、いっそう心細くなり、「やはり気楽に宇治へ引き籠るのが見苦しくないだろう」などと、心から思ってしまう。何ごともなく年も暮れた。 2021.1.12/ 2022.10.9/ 2023.10.9 |

| 49.47 新年、薫権大納言兼右大将に昇進 | 〇 |

|

正月晦日方より、例ならぬさまに悩みたまふを、宮、まだ御覧じ知らぬことにて、いかならむと、思し嘆きて、御修法など、所々にてあまたせさせたまふに、またまた始め添へさせたまふ。いといたくわづらひたまへば、后の宮よりも御訪らひあり。

かくて三年になりぬれど、一所の御心ざしこそおろかならね、おほかたの世には、ものものしくももてなしきこえたまはざりつるを、この折ぞ、いづこにもいづこにも聞こしめしおどろきて、御訪ぶらひども聞こえたまひける。 中納言の君は、宮の思し騒ぐに劣らず、いかにおはせむと嘆きて、心苦しくうしろめたく思さるれど、限りある御訪らひばかりこそあれ、あまりもえ参うでたまはで、忍びてぞ御祈りなどもせさせたまひける。 さるは、女二の宮の御裳着、ただこのころになりて、世の中響きいとなみののしる。よろづのこと、帝の御心一つなるやうに思し急げば、御後見なきしもぞ、なかなかめでたげに見えける。 女御のしおきたまへることをばさるものにて、作物所、さるべき受領どもなど、とりどりに仕うまつることども、いと限りなしや。 やがてそのほどに、参りそめたまふべきやうにありければ、男方も心づかひしたまふころなれど、例のことなれば、そなたざまには心も入らで、この御事のみいとほしく嘆かる。 如月の朔日ごろに、直物とかいふことに、権大納言になりたまひて、右大将かけたまひつ。右の大殿、左にておはしけるが、辞したまへる所なりけり。 喜びに所々ありきたまひて、この宮にも参りたまへり。いと苦しくしたまへば、こなたにおはしますほどなりければ、やがて参りたまへり。僧などさぶらひて便なき方に、とおどろきたまひて、あざやかなる御直衣、御下襲などたてまつり、ひきつくろひたまひて、下りて答の拝したまふ御さまどもとりどりにいとめでたく、 「やがて、官の禄賜ふ饗の所に」 と、請じたてまつりたまふを、悩みたまふ人によりてぞ、思したゆたひたまふめる。右大臣殿のしたまひけるままにとて、六条の院にてなむありける。 垣下の親王たち上達部、大饗に劣らず、あまり騒がしきまでなむ集ひたまひける。この宮も渡りたまひて、静心なければ、まだ事果てぬに急ぎ帰りたまひぬるを、大殿の御方には、 「いと飽かずめざまし」 とのたまふ。劣るべくもあらぬ御ほどなるを、ただ今のおぼえのはなやかさに思しおごりて、おしたちもてなしたまへるなめりかし。 |

正月の月末頃から、いっそう具合が悪くなり、宮は、経験のないことなので、どうしたらいいか、思い嘆いて、修法など、あちこちの寺に頼んでいたが、それに追加してまた依頼した。ひどく悪くなって、明石の中宮からもお見舞いがあった。

こうして三年が経つけれど、宮ご自身の愛情は並々ならぬものがあり、世間一般では中君を重々しく扱っていなかったが、この頃から、どちらかからか、病の噂を聞きつけて驚いて、お見舞いに来るのだった。 薫君は、宮の騒ぎに劣らず、どうしたらいいか嘆いて、おいたわしく不安に思われ、一通りのお見舞いこそしたが、あまり頻繁に行くわけにもゆかず、秘かに御祈祷をさせた。 一方、女二の宮の裳着がちょうどこのころになって、その噂で世間は騒がしくなった。万事、帝の一存で急ぎ進めているので、かえって母方に有力な後見がいないことが、都合がいいようだ。 生前女御が用意したものは当然のことながら、作物所、しかるべき受領たちが、それぞれに奉仕する支度の品々は、数限りない。 引き続いて裳着の儀の後、婿君として参内なさるようにとの帝の内意があり、婿方もいろいろ気を使う時であったが、婚儀の方は気のりせず、中君のことばかり心配した。 二月の初めの頃、直物とかいうことで、権大納言に任命され、右大将を兼任した。右大臣夕霧が兼ねていた左大将を辞したので、その後が回ってきた。 昇進のお礼言上に所々をめぐって、二条院にも参った。中君が苦しがっているので、匂宮はこちらに来られていたので、薫はそのまま参上した。修法の僧たちが詰めていて折が悪かったが、宮は驚いて、あざやかな直衣に、下襲をお召しになり、威儀を正して、南階から降りて、答礼されるさまは、それぞれにすばらしく、 「これから右大将新任の披露の宴へ」 と、招待するのを、具合の悪い中君のことが気になって、ためらっている。宴はかっての右大臣殿の先例にならって、六条の院で行うのだった。 相伴役の親王たち上達部らは、かっての大饗の劣らず、大勢が集まった。匂宮もお越しになって、落ち着かないので、宴が終わる前に急いで帰ったのを、六の君方は、 「おもしろくない、あきれたものだ」 と言うのだった。中君も八の宮の娘であり、ひけをとる身分でないのに、ただ今の権勢の華やかな勢いで、尊大な態度をとるのだろう。 2021.1.13/ 2022.10.9/ 2023.10.9 |

| 49.48 中君に男子誕生 | 〇 |

|

からうして、その暁、男にて生まれたまへるを、宮もいとかひありてうれしく思したり。大将殿も、喜びに添へて、うれしく思す。昨夜おはしましたりしかしこまりに、やがて、この御喜びもうち添へて、立ちながら参りたまへり。かく籠もりおはしませば、参りたまはぬ人なし。

御産養、三日は、例のただ宮の御私事にて、五日の夜、大将殿より屯食五十具、碁手の銭、椀飯などは、世の常のやうにて、子持ちの御前の衝重三十、稚児の御衣五重襲にて、御襁褓などぞ、ことことしからず、忍びやかにしなしたまへれど、こまかに見れば、わざと目馴れぬ心ばへなど見えける。 宮の御前にも浅香の折敷、高坏どもにて、粉熟,参らせたまへり。女房の御前には、衝重をばさるものにて、桧破籠三十、さまざまし尽くしたることどもあり。人目にことことしくは、ことさらにしなしたまはず。 七日の夜は、后の宮の御産養なれば、参りたまふ人びといと多かり。宮の大夫をはじめて、殿上人、上達部、数知らず参りたまへり。内裏にも聞こし召して、 「宮のはじめて大人びたまふなるには、いかでか」 とのたまはせて、御佩刀奉らせたまへり。 九日も、大殿より仕うまつらせたまへり。よろしからず思すあたりなれど、宮の思さむところあれば、御子の公達など参りたまひて、すべていと思ふことなげにめでたければ、御みづからも、月ごろもの思はしく心地の悩ましきにつけても、心細く思したりつるに、かくおもだたしく今めかしきことどもの多かれば、すこし慰みもやしたまふらむ。 大将殿は、「かくさへ大人び果てたまふめれば、いとどわが方ざまは気遠くやならむ。また、宮の御心ざしもいとおろかならじ」と思ふは口惜しけれど、また、初めよりの心おきてを思ふには、いとうれしくもあり。 |

こうして、その日の明け方、男の子が生まれ、宮もしごく満足だった。薫も自分の昇進に加えてうれしく思った。昨夜宮が出席くださったお礼に加え、同時に、出産の喜びも加わって、着座せずに挨拶に参上した。匂宮がこうして籠っているので、皆お祝いに来た。

産養の祝いの、三日は、例によって宮家の内々の祝いで、五日の夜は、薫から屯食五十具、碁手の銭、椀飯などは、世の常のやうにて、子持ちの御前の衝重三十、稚児の御衣五重襲にて、御襁褓など、大げさにならぬ程度に、内輪ごとのようにされたが、細かく見れば、特別に目新しい趣向も見えるのだった。 宮の御前にも浅香の折敷、高坏などで、粉熟,を差し上げた。女房の御前には、衝重は言うに及ばず、桧破籠三十、さまざまに手の込んだ膳が並んでいる。人目に仰々しく映るものは、あえてなさらない。 七日の夜は、明石の中宮の御産養なので、お祝いに来る人も大勢だった。中宮職の長官をはじめ、殿上人、上達部、数知らず来るのだった。内裏にも聞こえて、 「宮がはじめて人の親になったのだから、ぜひにも」 と仰せになって、御佩刀を奉った。 九日も、夕霧からお祝いがあった。おもしろくないことだけれど、匂宮の機嫌を損なうわけにもゆかず、子息の公達たちなどをやって、すべて何の思い煩うこともないすばらしさ、中君は幾月もの間具合が悪かったので、心細く思っていたが、こうした晴れがましい華やかなことが続くので、多少は心も晴れやかになった。 薫は、「大人びてしまって、わたしの方には気が向かないだろう。また宮の愛情もいっそう深くなろう」と思うのは残念だが、また、初めから後見役の心積りだったので、その点ではうれしくもあった。 2021.1.14/ 2022.10.9/ 2023.10.9 |

| 49.49 二月二十日過ぎ、女二の宮、薫に降嫁す | 〇 |

|

かくて、その月の二十日あまりにぞ、藤壺の宮の御裳着の事ありて、またの日なむ、大将参りたまひける。夜のことは忍びたるさまなり。天の下響きていつくしう見えつる御かしづきに、ただ人の具したてまつりたまふぞ、なほ飽かず心苦しく見ゆる。